はじめまして、ISID エンタープライズxRセンター Lumiscaphe担当の加納です。 ISIDアドベントカレンダーも4日目ですね!

今回はLumiscaphe系ソフトを用いたワークフローの中核をなす、Patchwork3D…通称「P3D」の紹介をしたいと思います。

Lumiscaphe担当の私はもともと、プロダクトデザイナーとして3D系のソフトを使用していました。それを踏まえて、実際に使用する中でどのように役立ちそうか?どこが良いのか?等をお伝えします。

リアルタイムレンダラーとは?

レンダラーは聞いたことがあるけど、「リアルタイムレンダラー」は耳慣れない。という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

3Dデータに質感を付け写実的な形に整えるのがレンダラーの役割ですが、そのレンダラーにもいくつか種類があります。

1つは建築などで一般的に用いられるレイトレースレンダラー。光の反射回数などを指定し、空気感や複雑な反射に長けたタイプのレンダラーです。

1つは建築などで一般的に用いられるレイトレースレンダラー。光の反射回数などを指定し、空気感や複雑な反射に長けたタイプのレンダラーです。

特徴は光の反射を追って画面を作るため、じっくり時間をかけてフォトリアルな画面を作っていくことにあります。反面、きちっと1枚の画を作るのに時間がかかると言い換えることも出来ます。上のGIF動画で見比べると分かりやすいですね。

もう一つがリアルタイムレンダラーです。こちらは文字通りリアルタイム性を重視しており、フォトリアルさを追求しようとするとレイトレース以上に技量を求められます。しかしその分リアルタイムで反射を演算できるため、反射を見て面の繋がりを確認する…といったシビアな評価にも使うことが出来ます。

リアルタイムレンダラーはVR表示可能なソフトが多く、このP3DもAccelVRというソフトを用いたVR表示が可能です。 製造業デザインにおけるデジタルモックアップとして使用できるタイプのレンダラーと言えるでしょう。

なお最近はレイトレース系としてリアルタイムレイトレースレンダラーなんてものもありますが、反射を見て面の繋がりを確認する用途には少し厳しいだろうというのが個人的な感想です。それぞれ違う用途があるというわけですね。

P3Dの特徴

UV展開が得意

例えばチェック柄のついた布にクシャッとしわを寄せたとき、チェック柄はしわに沿って歪みますよね。3D上でそれを再現するために必要な処理が「UV展開」なのですが、この処理が実はとても厄介です。

それを簡単に行えるのがP3Dの強みです。

布表現が得意

布のように柔らかく形が変わりやすいもののUV展開を容易に行える上、布のマテリアル表現が得意です。 薄い層を重ねるようにして効果を重ねてマテリアルを作る「マルチレイヤーマテリアル」が多彩な表現を可能にし、近付いてもリアルな表現を維持します。

VRでこの質感を体感できると思うとワクワクしませんか?

塗装表現が得意

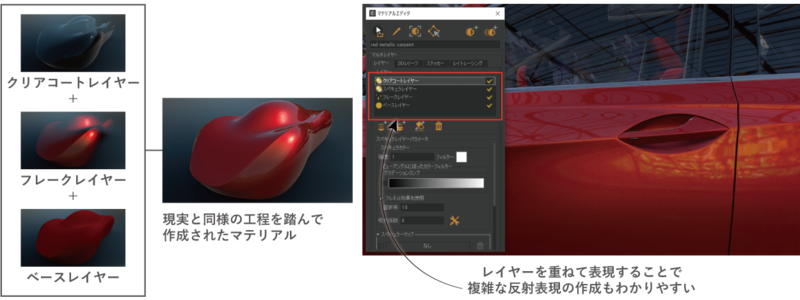

実際に塗装をする際、吹き付け1回で塗装完了!ということはありませんよね。

通常は、色のついた塗料を吹き付けた後で重ねてクリアコートを吹き付ける…といったように、2工程以上に分かれているものではないでしょうか。P3Dでは前述の「マルチレイヤーマテリアル」が重ね表現を可能にし、現実と同様の工程を踏んでの塗装表現を可能にしています。

レイヤーなしで同様の表現をすることももちろんできるのでしょうが、レイヤーを用いることでより編集が簡単になり、ひいては作成時間の短縮にも繋がります。

青っぽい要素を足したいけど、足す前との比較をしながら検討したい!といった場合にも、マテリアル自体を増やさずにレイヤーのON・OFFで比較出来ますしね。

誤操作を起こしにくい

他のレンダラーを触っているときに、テクスチャを掴んで動かしたいのに、うっかりサーフェスを触ってしまった…サーフェスが動かないな?と思いながら触っていたらテクスチャを動かしており、Ctrl+Zで戻せる回数を超えてしまった…

なんてこと、ありませんか?恥ずかしながら私はまあまあ心当たりがあるのですが、P3Dでは起きません。

なぜならP3Dでは、形状・サーフェスのレイヤー構造を編集する「Shaper」画面と、テクスチャなど見た目を編集する「Matter」画面に分かれているからなのです。

画面の作りに関して個人的な意見を付け加えさせていただくと、AdobeライクなUIで、特にデザイナーの方にやさしい構造だと感じています。多機能でありつつも、3Dを全く触ったことがなくても使える作りのレンダラーだと言えるでしょう。

データの活用

冒頭で「Lumiscaphe系ソフトを用いたワークフロー」と書いた通り、P3Dはデータの活用先が多彩です。VR表示で見られるほか、GPUを積まないPCやタブレット、スマートフォンなどでレンダリングを表示できます。簡単にご紹介いたしますね。

AccelVR

レンダラーの種類紹介の部分で少し触れたソフトです。VR表示を可能にする関連ソフトで、P3Dと変わらない品質でのVR表現ができます。P3Dから専用形式に書き出して読み込むことで、HMD(Head Mounted Display…つまり頭に被るタイプのVR)のほか、スクリーンに囲まれた部屋へ人間が入るタイプのVR「CAVE」などでも表示可能です。

専用形式に書き出して別データで持つ必要があるというのは面倒に思われがちですが、実は管理の上でメリットがあります。

1つは書き出した時点での見え方をキープできるということ。

ちょっと実体験が混ざってしまうのですが、編集中のデータを途中報告した際に「〇日に見たデータってどんなんだっけ?」と言われることがあるんですよね。編集中データだから、もう更新してしまっているのに…。

そんな時に、別ファイル書き出しのワークフローが挟まっていると救われることがあります。

もう1つは、データの独り歩きを防ぐことが出来ます。

AccelVRのファイル形式はAccelVRと後述のLumis3Dでしか使えない上、原則として編集可能データへの戻しが不可能です。CADオプションを入れていればAccelVR内で描画した形状のみCADへの戻しが可能ですが、データの流出防止に便利なのは間違いありません。

Lumis3D

「サーバーサイドレンダリング」という概念をご存じでしょうか。

通常、レンダリングというとPCの処理能力が高くないとできないし、開始すると冷却ファンがうなりだすものだ…というイメージはありませんか?

サーバーサイドレンダリングでは、レンダリング処理を遠隔地に置いたサーバーで行います。処理速度はサーバーのスペックに依存しますが、重たい処理をPC内で行わないため、GPUを搭載しないPCでも問題なく表示できます。もちろんタブレットでの表示も可能です。

用途としては、一般PCでのデザイン確認(検討や承認過程など)・販売店でのデザインバリエーション提示・ECサイトへ組み込んでユーザー自身にデザインバリエーションを確認してもらう、などが想定されています。Lumis3D内でP3DファイルやPDFを開くことができるので、デザイン確認の可能なオンラインデータ共有ツールとしても使用できます。

最後に

いかがでしょうか。LumiscapheやP3D、興味を持っていただけましたか?

ISIDにて私の属するExRCでは、様々なソフトやサービス・最新機器のご紹介を行っております。まだまだ新しい組織でコンテンツも増やしているところですが、P3Dの詳しい使い方講座なども行っておりますのでぜひ一度覗きに来てみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

まだまだ続くアドベントカレンダー、5日の更新をお楽しみに!

執筆:@kano.nanami、レビュー:@higa (Shodoで執筆されました)