日本総研先端技術ラボのリサーチャーが、生成AIを活用したシステム開発のトレンドや最前線を徹底解説

システム開発の常識を、生成AIの進化が塗り替える時代も近いと言われている。そこで今回は、日本総合研究所先端技術ラボのリサーチャーに、生成AIを活用した実務で活かせる具体的なユースケース、LLMの研究動向に基づいたシステム開発の展望について語ってもらった。アーカイブ動画

生成AIで未来を拓くシステム開発の新潮流とは

株式会社日本総合研究所

先端技術ラボ 伊藤 蓮氏

今回の講演セッションで登壇したのは、日本総合研究所(以下、日本総研)で生成AI関連の技術動向のリサーチや、数理最適化などの応用研究に携わる伊藤蓮氏だ。メーカーや監査法人でクラウド移行などのシステムモダナイゼーションやソフトウェア開発などに携わった後、2024年に入社し、現在に至る。

日本総研はITソリューション、シンクタンク、コンサルティングと大きく3つの機能を持つSMBCグループの研究機関ならびにSIerである。その中で伊藤氏が所属する先端技術ラボは、ITソリューション内のITリサーチ部門に属する。

先端技術ラボはその名の通り、AIやメタバースなど先端技術の調査、研究、評価から、ビジネスへの活用など、外部のIT企業や大学や研究機関といったアカデミアとも連携しながら、取り組んでいる。

伊藤氏はまず、システム開発において生成AIがどれだけ注目、期待されているのかデータを示した。例えば、企業が支援ツールとして活用する割合は2028年までには約75%に達すると、Gartner社は予測している。

また、生成AIをソフトウェア開発に活用するというテーマで書かれた論文の量が、急激に伸びている。開発効率や品質の向上、人件費削減など開発の負担軽減など、具体的な効果も合わせて紹介した。

各種ユースケース、対応する生成AIのサービスや機能

続いては、実際にどのような生成AIが、各種工程のどんなユースケースで使われているのかが解説された。

企画・要件定義から設計・実装、テスト、保守・運用までと、システム開発の一連の各種工程すべてに対応する汎用型の生成AIがある一方で、特定の工程やユースケースに特化した特化型成AIまで、数も含めて多種多様であることがわかる。

伊藤氏はこのように数多くある生成AIを、工程はもちろん用途や特徴によりグループ化し、それぞれの生成AIについて、より深く解説していった。まず、汎用的な生成AIでは、大きく対話型マルチモーダル生成AIと、Web検索型生成AIに分類される。

前者は生成AIブームの火付け役となったChatGPTやGoogleが開発したGemini、2024年9月にリリースされた、Meta社が開発したマルチモーダル型の生成AI、Llama3などである。

一方、Web検索型においてはPerplexity AIやGenSparkなど有名なツールがいくつか出てきていることに加え、OpenAIが開発したChatGPT SearchがChatGPTに統合されたトピックなどを紹介した。

続いてはエンジニアアシスタント型の生成AIである。「紹介した以外にもいろいろある」と前置きした上で、5つの生成AIを紹介した。

その内、GitHub CopilotやCursorは主に効率的なコーディングに寄与するが、開発のライフサイクル全体に寄与する部分もあるとしたうえで、「自社の効率化したい業務に応じた生成AIを選ぶことが重要です」と、伊藤氏は実際に生成AIの活用を考えている視聴者に対し、アドバイスを送った。

また、コーディング全般の作業をアシストするのではなく、テストケースやSQL文の自動作成など、特定のプロセスに特化した生成AIもあるという。

大手クラウドベンダー各社が開発している生成AIも紹介された。厳密には機能の対応範囲は異なる部分もあるが、大まかな機能の分類として「インフラ管理支援」「コーディング支援」「コード変換支援」の3つがあり、「今後、システム開発にクラウドを活用する流れが加速する可能性があると注目しています」と、見解を述べた。

プロジェクト管理を支援する生成AIもある。Jiraで有名なアトラシアンのAtlassian Intelligenceなどであり、Jiraの各種サービス、例えばチケット管理において生成AIが自動でチケットを作成するなどサポートしてくれる。

画像生成も含め、UIデザインを行ってくれる生成AIも登場してきている。中でも伊藤氏は「v0や先述したMeta社のLlama3を利用した、LlamaCoderに注目している」と、語った。

これらのツールは、UIだけではなく、簡単なWebアプリの作成もできる機能を有しており、実際に新型コロナウイルスで有名となった感染シミュレーションを行うことのできる簡易的なWebアプリを作成し、動作確認したことも紹介した。

このようなWebアプリを作成できる機能を備えた生成AIサービスとして、GitHubからもGitHub Sparkというツールが提供され始めている。

「GitHubのような大手がこのようなツールを出してくると、システム開発が変わってくると感じています」と、伊藤氏は見解を述べた。

ノーコード・ローコードによるコーディングでも、フロントエンドからバックエンドといったプログラミング領域に留まらず、自然言語による指示だけでアプリを開発できるツールも登場してきているという。

他にも、要件定義といった上流工程を支援する生成AIも登場してきている。

生成AIをシステム開発に積極導入している企業の実例

続いては、積極的に生成AIをシステム開発に導入している企業の特徴や、具体的な取り組み事例や成果などが紹介された。

まずは、ITベンダーやSIerであり、社内外のシステム開発において、要件定義などの上流工程から各工程の業務効率化など、幅広いシーンで独自ツールの整備も含め、生成AIの活用を模索している。

続いては金融業界である。より信頼性の高いシステムが求められることもあり、まだまだ事例は少ないが、活用に着手している金融会社はあると伊藤氏は語る。

国内ではみずほフィナンシャルグループの事例を、海外ではシティ銀行などの事例を紹介し、「コーディング業務でのツール導入をしている点でやや海外の方が日本より先行している」との見解も合わせて説明した。

また、ANZ銀行が取り組んだ、GitHub Copilotの効果を検証した内容をまとめた論文並びに成果にも「興味深い」との意見を述べた。

その他、サイバーエージェントやLINEヤフーといったIT企業では、自社のソフトウェア開発においてコーディングでGitHub Copilotを導入し、開発時間の削減など効果が生じていることを説明。事業会社の内製開発においても、生成AIを活用する企業が出てきていることを伝えた。

伊藤氏は2024年の秋以降の最新の動向も紹介した。中でもSCSKが取り組むAI駆動開発に向けたプラットフォーム開発に着目しているそうで「重要な取り組みだと思いますし、今後ますますAI駆動開発は進むと考えています」と語った。

また、生成AIのスペシャリスト14名を集結したバーチャル組織を設立し、生成AIの活用に積極的に取り組む自社の活動内容も紹介した。

伊藤氏は各社動向のまとめとして、「大手企業も含め、SIerなどで技術の導入が早く進んでいると感じています」と、各企業における生成AIの活用動向の見解を語った。

世界初のAIソフトウェアエンジニア誕生など、生成AI研究の最新動向を紹介

続いて、システム開発やソフトウェア開発における、生成AIの研究動向について紹介した。まずは、先行している領域でもあるというコードの自動生成についてである。

多くの研究が行われているが、大きな流れとしてはFine-tuningを用いた研究から、プロンプトエンジニアリングやRAG(Retrieval-Augmented Generation)といった技術を用いた研究が増えているという。

コード自動生成の次に研究が盛んだという、テストの自動生成技術に関しては、既存コードから単体テストを自動生成する技術の研究が主流だ。だが、最近はLLMをテスターとして利用し、GUIテストを自動で行うツールの研究も出てきていることを紹介した。

上流工程の要件定義フェーズにおいても、先のコードやテストの自動生成と比べると数は多くないがLLMを活用した研究が出てきているという。

保守・運用フェーズにおいても要件定義フェーズと同じく、数こそ多くないがこちらもLLMを活用した研究が進んでおり、既存コードのバグ修正やセキュリティリスク対応といった分野が活発だと述べた。

一方で、自律的にソフトウェアのバグを修正するような研究も行われており、GitHubのIssue57件をわずか4分未満で解決した事例も紹介された。

「人間ではイシューを見るだけで終わる時間です(笑)」と伊藤氏は笑いながら生成AIの業務スピードに驚く一方で、「かなり速いですが精度が18.83%しかないので、まだ実用的ではありません」と、語った。

要件定義に限らず、テスト、デプロイなど、システム開発のあらゆる工程を自律的に行ってくれる、AIエージェントの研究開発も進んでいる。例えばMetaGPTと呼ばれるツールの研究では、プロダクトマネージャーやアーキテクト、エンジニアなどの各職種の役割をAIが担い、自律的に協調したうえでソフトウェア開発を行ってくれる。

また「世界初のAIソフトウェアエンジニアとして一時期話題になった」と伊藤氏が述べたDevinでは、これまでの研究では簡単なタスクのみを実行していたが、大手AI企業のコーディング面接に合格するなど、実務タスクを行えるようになった。

さらに、12月10日に正式リリースされたというホットなニュースを紹介。Devinについてはさらに踏み込んで解説した。

月額は500ドル。一見高いと思いがちだが、「1人のエンジニアを雇うと考えたらかなり安い」と伊藤氏。実際、利用した企業からは開発に貢献しているとの肯定的な意見が聞かれるという。

一方で、先に紹介したCursorなどを使った人間のエンジニアの方が良いとの意見もあることを、実際にDevinを使ってみたエンジニアのブログを引用して紹介した。

生成AIの技術動向を踏まえた今後のシステム開発の姿や求められるエンジニア像

このように、紹介してきたシステム開発における生成AIの技術も含めた動向は、今後、システム開発にどのような影響を与えるのか。また、システム開発において生成AIがどのような未来や可能性を拓くのか。伊藤氏は改めて解説した。

まずはこれまで触れてきた内容でもあるが、生成AIの活用に大きな影響を及ぼすと考えられる、LLMの最新技術動向を紹介した。

継続的な性能改善、高速なマルチモーダル処理などを挙げる中で、軽量化並びにローカルLLMの開発は、「生成AIツール導入の後押しとなる可能性があると思うので、注目している」といった見解を述べた。

直近の最新技術動向についても紹介された。AI自身がツールやデータソースを利用する技術に注目していること。また、12月5日に正式にリリースされたOpenAIの新たなSIモデル「o1」にも言及した。

実際にはまだ利用していないそうだが、「o1-preview」を利用した経験から、「o1-previewの時点で賢いと思っていましたが、さらなる大きなアップデートがあったので注目しています」と、期待の声を述べた。一方で、その裏ではGoogleのGeminiが躍進しているとも、付け加えた。

このような最新の生成AIの技術動向を踏まえた上で、伊藤氏はシステム開発において、期間の違いも含め、大きく3つの展望があることを示した。まずは短期的なフェーズでの変化、人間と生成AIとの協調によるシステム開発の効率化だ。

これまで紹介してきたように、各種工程でタスクの自動化など効率化が進む。興味深いのは生成AIとの音声対話により、ペアプログラミングやレビューが行えるようになる可能性がある点だ。まさに生成AIと人間の協調はもちろん、エンジニア育成などにも活用できることが期待できる。

中期的にはAIエージェントが中心に開発を行うようになり、人間は生成AIがローコード・ノーコードな形で開発したコードやテストのレビューに充てる時間が増えると予測。その他、要件定義フェーズのボリュームも増え、実装のフェーズが減るなど、各フェーズにおける人が中心として担う工程や全体の工程の割合に変化が生じるだろうと述べた。

また、人が中心にレビューを行うため、システム構成はモノリシックからマイクロサービスにシフトしていく。「マイクロサービスに変更しないと、生成AIが有効に活用できなくなっていくかもしれません」という見解も合わせて述べた。

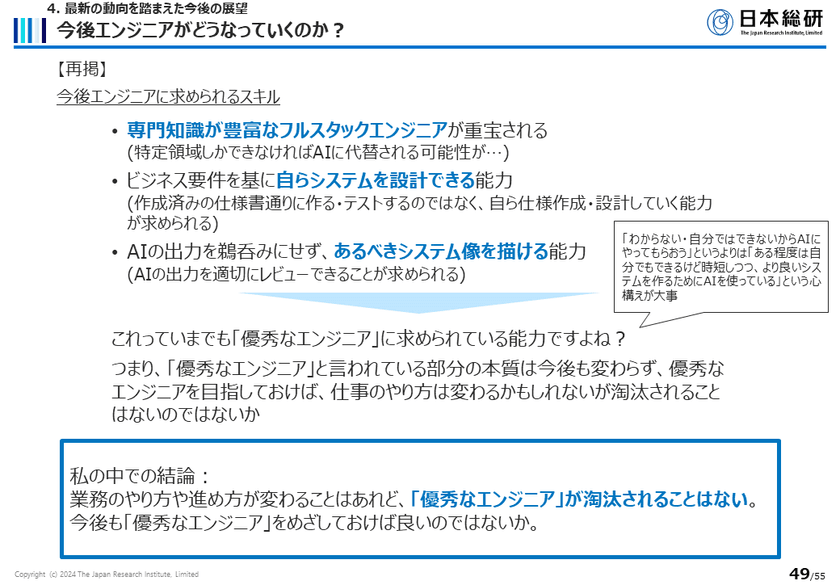

エンジニアに求められるスキルも変化する。フロントエンドやバックエンドなど特定の領域のみに対応するのではなく、システム全体の開発に携わることができる、総合的に課題解決できる能力を備えた、いわゆるフルスタックエンジニアが重宝されるだろうという展望である。

長期的な視点においても、こちらもすでに兆候が見られるが、さらに内製化が加速すると伊藤氏は語る。1度のソフトウェア開発に必要な人数が減少するため、少子高齢化の影響で昨今問題となっているIT人材の不足を解消する可能性がある。

一方で、コンサルティング業務やミッションクリティカルな案件など、通常のAIを使ったとしても事業会社では難しい案件に対応できる、付加価値の提供がSIerには求められるようになるだろうと述べた。

生成AIの活用は、システム開発において業務効率化などに寄与することを示した伊藤氏だが、ハルシネーションなどリスクもあることも紹介した。だからこそ、生成AIが万能だと慢心したり頼り切ったりするのではなく、あくまで人の作業を支援するツールという意識を持つことが大事だと続けた。

ここで伊藤氏は、「生成AIの活用による生産性向上が注目されているが、実際のソフトウェアは劇的に改善していない」という旨のGoogle ChromeのWebブラウザ開発のリーダーが投稿したブログの内容を紹介した。

優秀なエンジニアは生成AIをうまく活用した上で、あくまで自分(人)が判断していることを紹介。そのため非エンジニアが開発を行ったとしても、最終的なフェーズで躓くことも重ねて述べると共に「あくまで優れたソフトウェアを構築すること、品質面も含めて考えることが重要です」と語った。

そして最後に、先述した今後エンジニアに求められるスキルを振り返り、次のように述べ、講演セッションを締めた。

「今後エンジニアに求められるであろうスキルは、現在の優秀なエンジニアに求められている能力でもあります。つまり、生成AIにより業務のやり方や進め方は変わるかもしれませんが、優秀なエンジニアが淘汰されることはなく、優秀なエンジニアを目指すべきだと考えています」(伊藤氏)

【Q&A】参加者からの質問に登壇者が回答

登壇セッションが終わった後は、伊藤氏と同じ先端技術ラボに所属し、共に生成AIの技術動向などをリサーチしている近藤浩史氏も加わり、イベント参加者からの質問に回答していった。抜粋して紹介する。

株式会社日本総合研究所

先端技術ラボ

次長 兼 エキスパート 近藤 浩史氏

Q.生成AIを活用したシステム開発において、2人が今注目しているテーマは?

近藤:システム開発に限らず、世の中的にもAIエージェントに注目が集まっていて、夢のある技術でもあると思っています。OpenAIのo1がどこまでシステム開発の中で侵食していくか、楽しみでもあります。

伊藤:コーディングは正解がありますが、正解を判断しづらいアーキテクチャ設計など、上流工程でどこまで使えるようになるのか注目しています。生成AIがメンテナンスしやすいようなアプリを開発することが重要になってくるとも思っています。また、どれだけ最近話題となっている強化学習の技術によってLLMの性能が向上するかについても興味があります。

Q.ここまで生成AIが進化すると人間は身体性でしか勝てないのではないか?

近藤:とはいえ、AIも間違えます。人間のエンジニアも間違えますが、だからこそレビューやテストを行う。AIに業務が置き換わっても、デバックなどの業務はなくなりません。プロジェクトマネージャーでも同じで、危機的なトラブルが起きたときに解決できる能力を持っている人は、残ると思っています。

伊藤:プロジェクトマネージャーはいろいろなツールでコミュニケーションしていますが、その中には対面での会話などのAIが知らない情報もあるため、情報の集約などは人間がやらざるを得ません。おそらくこの点も生成AI向けにコミュニケーションを統一化するべきなのかもしれませんが、現状はそこまで進んでいないため、人が活躍できています。

Q.AIエージェントの普及に向けたブレークスルーについて

近藤:現状は問題を解くときのアプローチの答えから学んでいますが、要件定義ではどういったパスを辿ったら正しいのかの正解がありません。難しいですが、そこをどうやって作っていくかがポイントになると思います。

伊藤:社会的な受容性がポイントのような気がします。というのも生成AIの性能が高まったときに、置いていかれるのは人間だからです。法律や企業のガバナンスなども問題でしょう。

株式会社日本総合研究所

https://www.jri.co.jp/

株式会社日本総合研究所の採用情報

https://www.jri.co.jp/recruit/

おすすめイベント

関連するイベント