【バルテス】生成 AI を“自分ごと”に。全社を巻き込んだプロダクト開発の舞台裏

AI時代における意思決定の速度の重要性、全社を巻き込む力、AI活用における組織の火種をつくること──。バルテス株式会社の齋藤 俊彰氏は、「AI時代の組織づくり」に焦点を当て、開発プロセス変革からMVP推進、社内巻き込み施策やその後の発展まで、一社員がAIを“自分ごと”にした実践から始まったムーブメントと生まれた成果を紹介した。アーカイブ動画

AI駆動開発で浮き彫りになった組織課題

バルテス株式会社

R&D部 部長 兼 AI技術推進部 部長

齋藤 俊彰(さいとう・としあき)氏

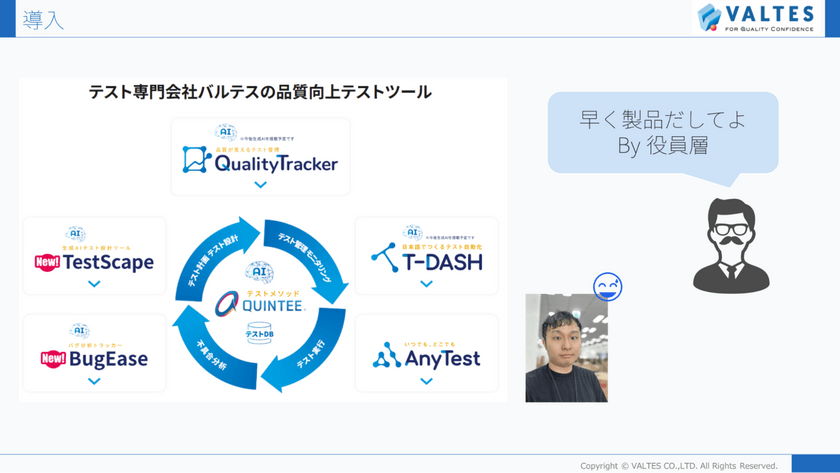

バルテス株式会社は、ソフトウェアテストの支援事業を展開している。齋藤氏は、R&D部に所属し、社内プロダクトの開発・管理を担当している。同社では2025年度よりAI技術推進部が新設され、社内データ活用の研究やAIツールの開発推進も担っている。

テスト工程を効率化するツールを開発するなか、役員層からは「早く製品を出してほしい」としばしば要望があったという。そんななか齋藤氏は2024年12月ごろに、AI駆動開発を発見し導入。「これなら1000倍早く製品を出せる!」と確信して全プロダクトに展開した。ツールとしては当初は「Cursor」と「RooCode」を使用していたが、現在は「Claude Code」に移行している。

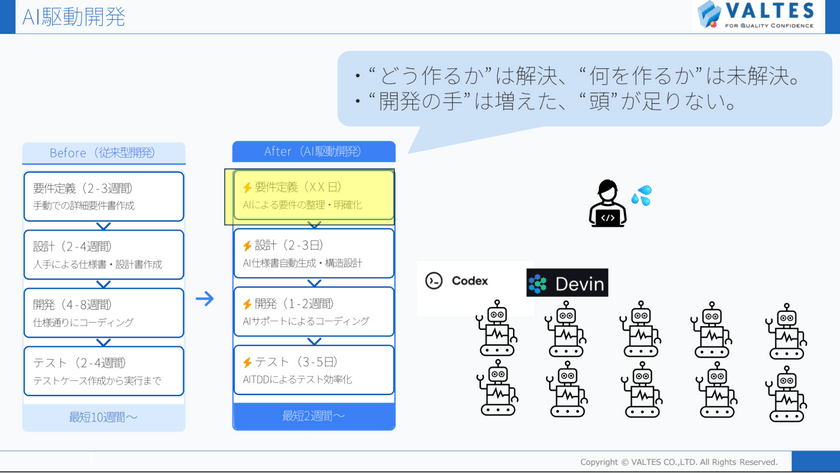

AI開発を導入し「開発工程はたしかに早くなりましたが、1つ気づいたことがありました。『どうつくるか』の過程は定まったものの要件定義、つまり『何をつくるか』を考える人が不足しているということです」と齋藤氏は振り返る。

従来であれば、プロダクトオーナーが要件定義に時間をかけている間に下流工程が進行したが、開発が高速化されたことで「開発の手は増えたが、頭が足りない」という新たなボトルネックが浮き彫りになった。

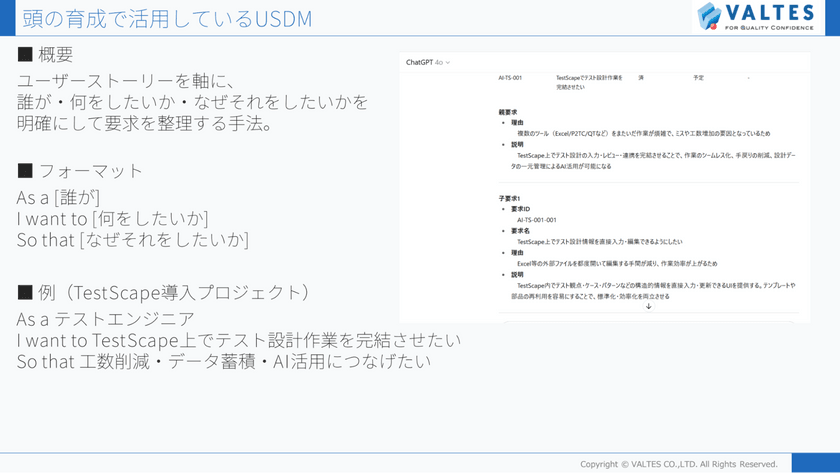

AI時代の情報量とスピード感をキャッチアップするには…

この課題に対し、齋藤氏はまずUSDM(Universal Specification Describing Manner:要求仕様を正確に記述するための手法)方式で要件定義スキルの育成に取り組んだ。このプロセスを効率化するために、さまざまなAI要件定義支援ツールを調べるも、その情報量の多さと速さに「トレンドのキャッチアップをしないと、今やっていることがすぐに古くなってしまうのでは」と危機感を抱くようになった。

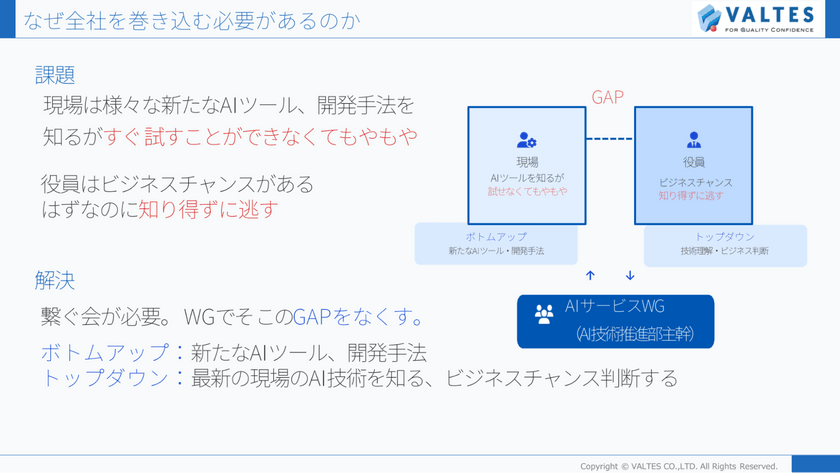

現場で活躍する人材のトレンド把握が社内では最も早いものの、その情報を「全社的に使えなければ、現場で活用しきれない」という組織的な課題に直面。ここで改めて齋藤氏は全社を巻き込む必要性を強く感じた。

組織の「火種」をつくる多部門横断型ワーキンググループ

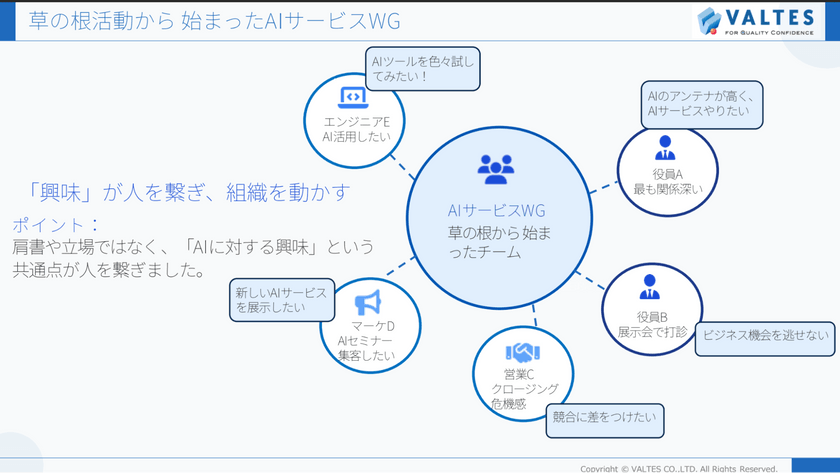

これを解決するため、齋藤氏は現場と経営層をつなぎ、組織を動かす「AIサービスワーキンググループ(以下『WG』)」を立ち上げた。重要なのは、肩書きや立場に関係なく、AIに感度が高く興味のありそうな人を草の根活動で1人ずつ巻き込んでいき、チームを形成したことだ。

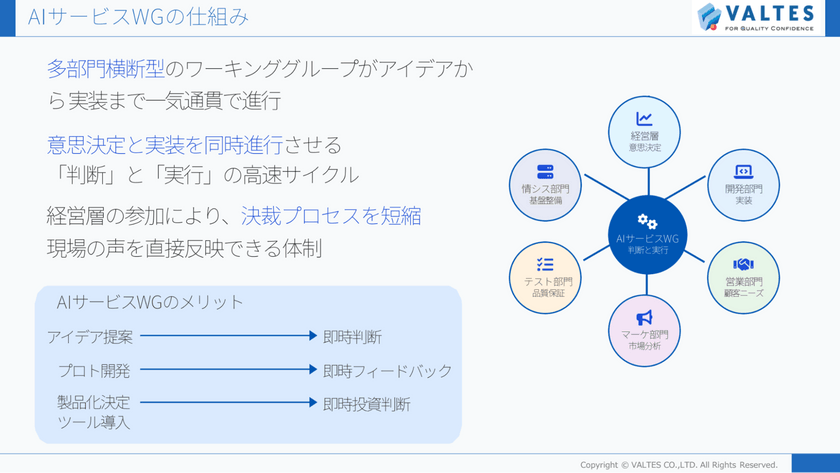

WGは、経営層から現場エンジニアまでが参加する多部門横断型の構成になっており、「アイデアから実装まで一通り」で進行する。

「アイデア提案したら即時判断、プロト開発したら即座フィードバック、製品化決定したら即座投資判断という形で、なるべく経営層が意思決定できる仕組みになっています」

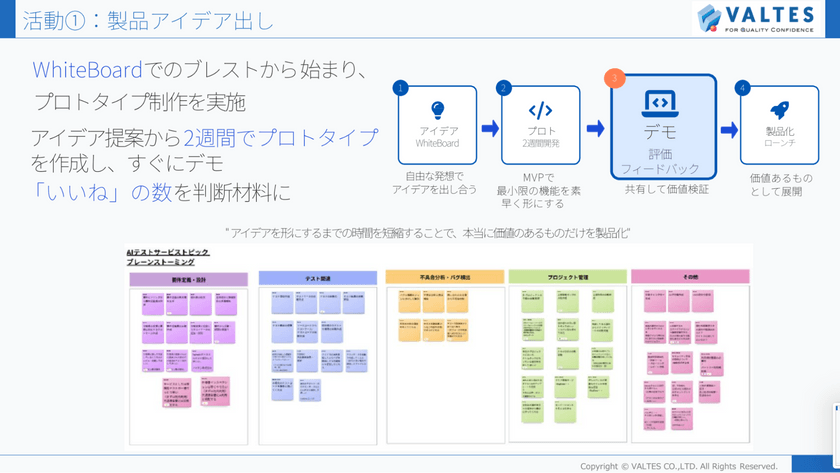

ここで齋藤氏は、「AIサービスWG」の具体的な活動内容を紹介した。まず、仮想ホワイトボードのオンラインサービス「Microsoft Whiteboard」でのブレストから開始。役員を含めたWG全員でアイデアを出し、「いいね」数の多かったものを2週間でMVP(Minimum Visable Product:最小限の機能の製品を市場投入し、改善を繰り返す開発手法)で開発した。

最も重要なのは「デモ」だと齋藤氏は強調する。

「みんなに見せると、感嘆の声があがります。『ここまでできるのか』『もう製品化できる』といった具合に、ここで熱をおびてきます。役員のなかには『自分が進めたい』とオーナーシップを持って進めてくれた例もありました。」

このWGにより、テスト設計のプロセスを効率化するツールやAIチャットボット、給与評価のためにそれぞれの生産性を見るためのツールなど、プロダクトが次々と生み出されたという。

“自分ごと”から始まる組織文化の変革

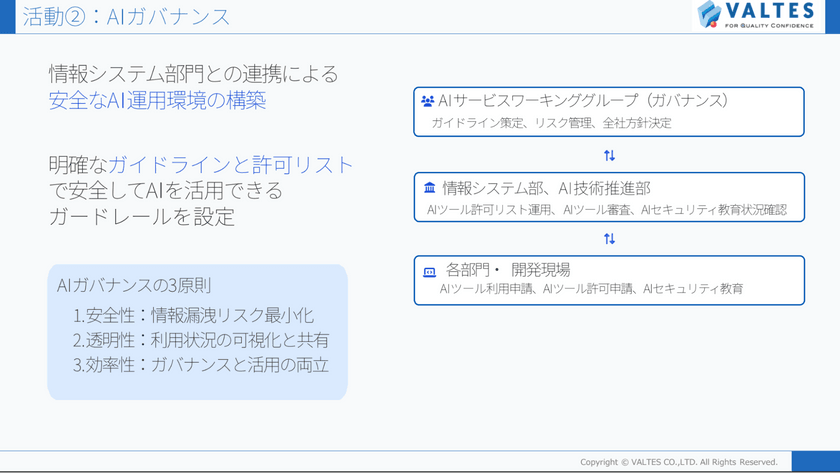

WGでは、情報システム部門と連携してAIのガバナンス活動にも取り組んできた。その1つとして現場からのAIツール利用申請に対して、オプトアウト設定の可否、テナント管理、利用規約・プライバシーポリシーの審査を行い、承認されたツールを全社展開する仕組みを整備した。同時に、現場向けのAIセキュリティ教育コンテンツも構築し、安全にAIを活用できる環境づくりに取り組んだ。

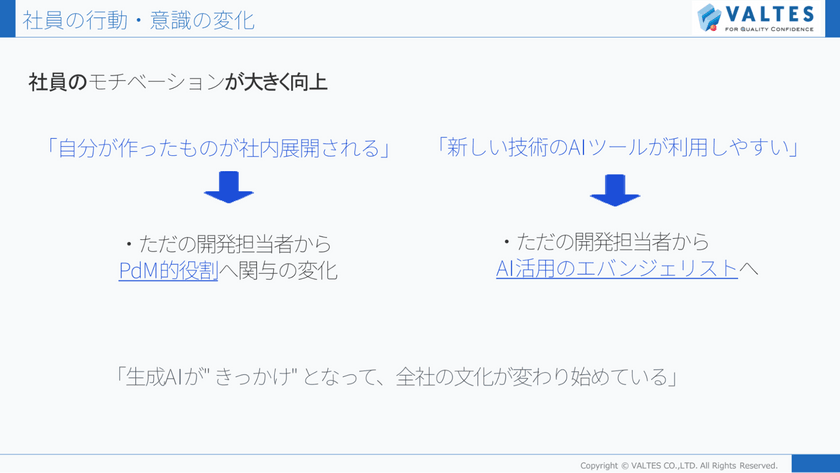

これらにより、社員の意識が劇的に変化。自分がつくったものがサービス化まで持っていけた実感から、開発担当者クラスの人材がプロダクトマネージャー的な視点を持つように。また、AIツールの利用申請制度により新しい技術を試しやすい環境が整ったことで、開発担当者がAI活用のエバンジェリスト的な姿勢を持つようにもなった。

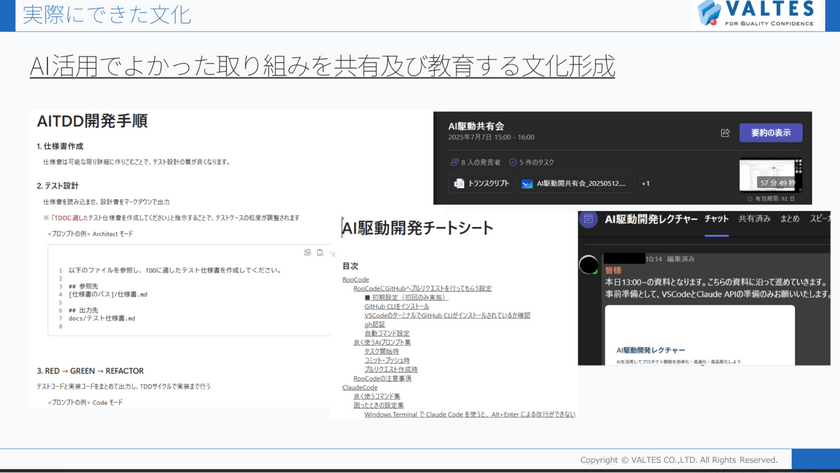

さらに自然発生的にAIを活用してよかった取り組みを共有・教育する文化が形成された成果もある。「AITDD(AIテスト駆動開発)」では、若手の発想が全プロダクトの標準として採用されたり、新しいWGメンバーにレクチャーする場を自主的に設けたりと、WGをきっかけに企業文化全体が育ち、活性化された。

生成AIを「起爆剤」に全社的な組織変革へ

この文化は、開発サイド以外の部門にも影響を与えているそう。AIツール利用申請を通過したツールリストを見て営業部門では営業活動の効率化、マーケティング部門でも自部門の生産性向上につなげようとする取り組みが広がってきた。

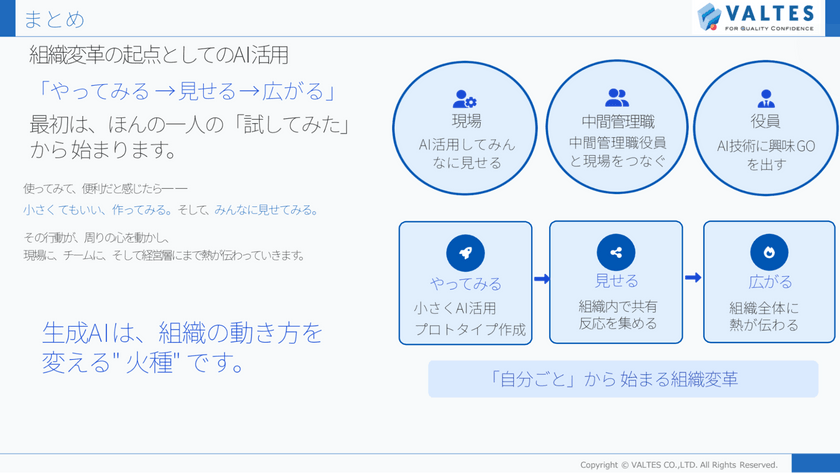

一連の流れから、組織変革の基点としてのAI活用では「まず現場でやってみる、ということがとても重要だと思います」と齋藤氏は改めて強調。つづけて「私もAI駆動開発をまずやってみた。それからAIのWGを立ち上げてここまで広がってきた」とし、「やってみた」ことが一連の広がりや成果を生んだと説明した。

さらに「小さくてもいいからつくってみて、それを誰かに見せると、自然発生的に上のレイヤーまで話が進むこともある。組織全体に熱が広がって、『じゃあ製品として出そう』『サービスを出そう』のように広がっていく」と話す。「自分の生産性向上のために色々やっていった取り組みが、全社的な組織変革に発展していく」体験から「生成AIは組織の動き方を変える起爆剤」だと語った。

講演の最後に齋藤氏は、「皆さんも、まずやってみて誰かに見せてみましょう。その一歩から組織は変わっていく」とエンジニアたちに提言し、講演を締めくくった。

【Q&Aセッション】

Q&Aセッションでは、齋藤氏がイベント参加者から投げかけられた質問に回答した。

Q. 社内の蓄積されたデータとはAIフレンドリーなデータだったのか。そうでなければ、どのような方法でデータの前処理を行ったか?

齋藤氏:AIフレンドリーのデータばかりではなく、非構造データがとても多かったです。効率は悪いですが、前処理については人力でデータを修正する作業を重ねました。その結果、高品質なデータセットが構築でき、現在開発中のモデルでも良好な精度を実現しています。やはりデータセットの品質が最も重要だと実感しました。

Q. AIに縁のなかった経営者、役員、営業担当者などにAIへの関心を一気に高めるTipsはあるか?

齋藤氏:実際に見せるのが一番効果的です。その人の興味に合わせて身近な例から始めるのが良いアプローチだと思います。

Q. AIのワーキンググループは是非やってみたいなと思った。どのくらいのスピード感の取り組みか?

齋藤氏:毎週金曜日にワーキンググループの会を開催し、初回のキックオフでアイデアの種を収集しています。AI技術推進部のメンバーがそれぞれのテーマを担当し、2週間でプロトタイプを作成し、デモまで持っていくというサイクルです。

文=宮口 佑香(パーソルイノベーション)

※所属組織および取材内容は2025年8月時点の情報です。

バルテス株式会社

https://www.valtes.co.jp

バルテス株式会社の採用情報

https://recruit.valtes.co.jp

おすすめイベント

関連するイベント