NECソリューションイノベータが語る、次世代経済圏のWeb3で構築する分散型社会とその革新力とは

ブロックチェーンやNFTなど、Web3関連の技術が浸透しつつある。NECグループのシステムインテグレーターであるNECソリューションイノベータでは、専門部署を設けるなどしてWeb3関連の研究や技術開発に注力しており、既に社会実装しているサービスもある。Web3の現在の状況や未来について語ってもらった。アーカイブ動画

ブロックチェーン技術センターを設け、研究開発から教育まで取り組む

NECソリューションイノベータ株式会社

テクノロジーサービス事業ライン

テクノロジーサービスソフトウェア開発事業部

シニアプロフェッショナル 深田 彰氏

今から40年ほど前に一世を風靡したパーソナルPC、PC-9800シリーズや、携帯電話の開発業務などに従事。2016年からブロックチェーン業務に携わってきた、深田彰氏がまずは登壇。NECソリューションイノベータならびに、Web3について紹介した。

従業員約1万2600人を有するNECグループのSIerであるNECソリューションイノベータでは、多様な業界のさまざまなお客様に、システム開発はもちろん基盤ソフトウェアの開発ならびに提供などを行う。

AIや生体認証など技術領域も幅広く、ブロックチェーン技術もまさにそのひとつであり、ブロックチェーン技術センターという、ブロックチェーン技術に関するグループ唯一の部門を設け、教育や試作の開発支援なども行う。

なお深田氏は、同センターを設立した人物であり、元センター長でも ある。そして、この後登壇する溝口章紘氏は現在のセンター長であり、川口孝志氏は副センター長を務める。

社外での取り組みも積極的で、ブロックチェーンの業界団体である日本ブロックチェーン協会に正会員として参加。ブロックチェーン技術の普及や拡大に向け、各種イベントやセミナー、さらには各種分科会にも参加しており、深田氏は2024年に同協会のアドバイザーにも就任している。

深田氏は改めてWeb3について、Web1やWeb2との違いや特徴などを述べると共に、「現在は片足が入っている状態です」との見解を語った。なおWeb3への移行については、最後のトークセッションで解説した。

これまでは特定の企業や団体が中央集権的に情報を管理していた状態が、Web3の世界では参加している一人ひとりが管理することになる。すると、組織が変わる。

例えば、意思決定においてはトップダウン型から、いわゆるボトムアップになる。メンバー全員が協力して意思決定する自律分散型組織、DAO(Decentralized Autonomous Organization)に変わっていくと、深田氏は解説した。

組織だけではない。ID管理においても、これまではそれぞれのサービスを提供していた企業が発行から管理までを担っており、サービスごとに複数あった。

だが、Web3ではブロックチェーン技術などを使うことで、基本的には1つのIDですべてのサービスが利用可能になる。

お金についても、日銀のような中央銀行が発行かつ流通量を管理していた状態から、こちらも個人が管理するように変わる。

いわゆる仮想通貨であり、「個人は特定されませんが、どのアカウントがどれくらいのお金を持っているかが分かるようになり、不正使用を防ぐことができます」と、深田氏は特徴やメリットを述べた。

さらには、デジタルデータの扱いや価値も変わる。これまでの世界ではデジタルデータはいくらでもコピー可能であったため、アート作品などの偽造も容易であった。

それがWeb3ではNFT技術を使うことで本物とコピーを区別できるようになるため、リアルな絵画と同じように、デジタルアートにおいても数億円といった価値がつくようになる。

デジタルアートにおいては先ほど深田氏が「半分足が入っている」と述べたように、既に数十億円で取り引きされている作品があることを紹介し、ファーストセッションを締めた。

【自治体×Web3】トークンエコノミー事業の取り組みと実現した市民サービス

NECソリューションイノベータ株式会社

テクノロジーサービス事業ライン

テクノロジーサービスソフトウェア開発事業部

プロフェッショナル 溝口 章紘氏

続いてはブロックチェーン技術センター長の溝口章紘氏が登壇した。Oracle Databaseの業務を経て、2019年からブロックチェーンやWeb3の実用化業務に従事。現在はトークンエコノミーやサーキュラーエコノミーのプロジェクトを担当している。

NECソリューションイノベータではWeb3のデジタル技術を活用し、地域経済の活性化や新たな価値を創造するためのサービス「応援経済圏構築プラットフォーム」を提供している。

同プラットフォームを活用すれば、地域ならではのデジタル通貨や連携アプリの発行などが低コストで容易に導入できる。今回のセッションではその中から、NFT領域のサービスについて紹介した。

応援経済圏構築プラットフォームでは、絵画などのデジタル画像に留まることなく、音声や動画などさまざまな手段を、スポーツ選手や芸能人などのコンテンツと組み合わせることが可能だ。

そして、そのような多様なNFTの発行から販売、二次流通など、各種サービスを一気通貫で取り扱うことができる。

さらには、より希少性や価値を高めるための仕組みも設けている。GPSやQRコードを使い、特定地域や場所に行かないと手に入らないNFTや、地域イベントに参加するなど、地域ならではのグッズを購入した際の特典としてNFTを販売する、といった取り組みだ。

ユーザーが観光地などを周遊するスタンプラリーや、達成度に応じて特典を得ることができるミッション・クエストなど、ゲーム要素を盛り込んでいるのも特徴だ。

「ユーザー自身が楽しく体験しながらNFTを獲得することが、そのままNFTの価値向上につながると考えています」と、溝口氏は取り組みの狙いを語った。

【循環型経済×ブロックチェーン】「PLA-NETJ」を構築したサーキュラーエコノミー事業

続いてはサーキュラーエコノミー事業の取り組みについて紹介された。まずは取り組む意図、社会的背景について述べられた。

環境に関する問題について、3つの主要な側面があると、溝口氏は語る。例えば「資源枯渇の危機」であれば、石油などの化石燃料は2030年頃には生産のピークを迎え、半世紀後には枯渇する可能性があると指摘されている。「環境負荷の拡大」であれば、CO₂排出による気候変動や廃プラスチックの海洋流出などが代表的な例として挙げられる。

これらの課題を解決する手段の一つとして注目されているのが、サーキュラーエコノミーである。

サーキュラーエコノミーとは、従来の大量生産・大量消費・大量廃棄を前提としたリニア型経済とは異なり、資源の廃棄を最小限に抑え、リサイクル資源を活用して製品を製造することで、持続可能な社会を実現する経済モデルである。

重要な要素として「DPP(Digital Product Passport)」があると、溝口氏。DPPとは、製品の生産から廃棄までの過程や履歴を正確に追跡ならびに可視化したものである。従来からあるトレーサビリティと近い概念でもある。

サーキュラーエコノミーは、欧州が先行して取り組んでいることについても紹介した。具体的には2020年に「新・循環経済行動計画」が採択され、DPPの活用を促進。2024年にはEU内に流通するほぼすべての製品にDPPを義務化した「エコデザイン規則(ESPR)」が施行された。

「日本はこのような欧州の動きを学びつつも、日本独自の戦略で進める必要があると考えています」という考えも述べた。

内閣府主催のサーキュラーエコノミープロジェクトにおける、自社の取り組みも紹介された。情報流通プラットフォームの構築において、グループ企業であるNECが採択されており、同社は基盤開発を担当する。

プラットフォームは「PLA-NETJ」という名称であり、製品の製造から回収までのライフサイクルにおいて使用されているプラスチック材料のトレーサビリティを、デジタル情報として記録や管理、共有する。今まさに開発ならびに実証実験を進めているところだという。

サーキュラーエコノミーを推進していく上では、このようなデジタルデータとの連携が重要であり、「PLA-NETJ」はまさにそのようなプラットフォームを目指していると溝口氏は語る。

このようなさまざまな産業界や企業の異なるデータベースの集まりを、データスペースと呼び、データスペースをハブとして海外各国のデータベースとの接続はもちろん、サーキュラーエコノミーを実践したいと考えている企業などが活用する流れとなっている。

データが世界中でつながった環境では、データの信頼性(トラスト)や主権を保証する仕組みが重要になってくる。そのためPLA-NETJでも同取り組みを強化しており、eシールやタイムスタンプ、データの改ざんが不可能なブロックチェーンなど、具体的な技術も紹介された。

「さまざまな技術を統合することでデジタルデータが安全に管理されると共に、正確性と信頼性を維持できるようなシステムとなるよう、設計や開発を進めています」と、システム開発に対する意気込みも述べた。

最後に溝口氏は、「中間目標としてはEUへの規則対応を、最終的にはMMP(Minimum Marketable Product)を開発し、GAIA-Xなど海外の国際的なデータスペースとも連携したい。」と展望を述べ、セッションを締めた。

【森林×ブロックチェーン】木材のトレーサビリティを見える化し儲かる業界に

NECソリューションイノベータ株式会社

テクノロジーサービス事業ライン

テクノロジーサービスソフトウェア開発事業部

プロフェッショナル 川口 孝志氏

続いて登壇したのは、ブロックチェーン技術センター副長の川口孝志氏だ。携帯電話のアプリケーション開発や、ネットワーク経路を最適化するための製品開発といったキャリアを積んだ後、2022年からブロックチェーンの実用化に向けた業務に取り組んでいる。

川口氏は、2023年度から宮城県と取り組んでいるブロックチェーン技術を使った、林業ならびに木材産業におけるプロジェクトについて紹介した。

まずは概要について。先に溝口氏が発表したように、木材の流通において透明性などを、デジタル技術を使い保証するもので、「旧態依然の業界を打破し、儲かる林業へと導くプロジェクトです」と、述べた。

従来、木材に関する情報は森林での伐採から加工、販売、施工までどこの業者がどのような木材を生産し、どのような加工業者がどんな加工を施し、誰が施工して最終的に建物となっているのか、分からない状態であった。

そのため在庫を抱えたり、逆に需要があったりするのに供給できていないといった、機会損出が生じていた。

川口氏が取り組むのは、このような課題をWeb3の技術で解決していくプロジェクトだ。生産者が明確になり、竣工した建物の材料はどこの森林で伐採されたかなど、これまで不明瞭であった情報が明らかになるシステムの構築を行っている。

現在も継続しているプロジェクトであり、初年度の令和5年には木材の流通過程をブロックチェーン技術でデジタルデータとすることで、まずはトレーサビリティを実現した。

翌年の令和6年度には、事業者の在庫や需要状況などをデジタルデータを元に、見える化を行った。現在は実運用に向けたフェーズに入っており、「UIの改善などユーザーを意識した、使い勝手の良いシステムにするために、ブラッシュアップを重ねています」と、川口氏は現状を報告した。

システムの全体像も示した。上記スライドの左側が川上の森林であり、右側が川下の販売業者、エンドユーザーとなる。それぞれの工程ごとで得たデジタル情報を、ブロックチェーンのシステムに登録することで透明性を担保する。

並行して、それぞれの登録履歴などをアプリ(スライド右側の画面サンプル)でも共有することで、情報を得たい関係者がいつでも簡便に情報にアクセスできるようになっている。

というのも、公共施設の建築においては、木材の産地が指定されたり、違法に伐採されたりした木材を厳密に取り締まる傾向があるからだ。

現状抱えている3つの大きな課題も紹介した。

まず1つ目は、入力データの精度向上である。「人が介在するとどうしても付きまとう問題です」と述べた上で、「限りなく人の介在をなくすことが重要です」と、解決策も示した。

具体的には木材を伐採するハーベスターという重機から直接データを得たり、各種工程にIoT機器を組み入れたりして、データを取得する。

2つ目はデータが正しいかどうかという、製品とその製品に紐づくデータの真正性についてだ。タグによる保証では、タグが破損した際に真正性が担保できないことがあるからである。

そこで、木の年輪を利用する。あるいはコストを考慮した上で、安価な木材においてはロット単位で数量管理するといった解決策を検討しているという。

3つ目の課題は参入メリットである。先ほど紹介したように、川上と川下のステークホルダーはメリットを享受することは明白だが、中間の加工業者のメリットが希薄であるからだ。

そこで、川上・川下の業者からインセンティブを受け取るなどの仕組みを構築するなどの検討をしている。

その他にも課題は山積しているそうだが、ブロックチェーン技術を使えば改善できると川口氏は力強く述べると共に、プラスアルファの価値も紹介した。CO2排出量証明でのユースケースである。

デジタルに馴染みのない関係者との協業も多かったことから、「文章や言葉だけで説明するのではなく、簡単なモックを作成し実際に触ってもらい、どのように変わるかを体験してもらうことを意識しました」と、川口氏はプロジェクトを円滑に進める工夫について述べ、セッションをまとめた。

Web3の未来――今年後半にデフォルトで搭載されたスマホが発売される!?

NECソリューションイノベータ株式会社

テクノロジーサービス事業ライン

テクノロジーサービスソフトウェア開発事業部

シニアプロフェッショナル 深田 彰氏

NECソリューションイノベータ株式会社

テクノロジーサービス事業ライン

インフラテクノロジーソフトウェア開発事業部

主席プロフェッショナル 坂本 久氏

トークセッションの最後は、冒頭で登壇した深田氏が再び登壇した。さらに、スーパーコンピュータや情報漏洩対策などのソフトウェアの研究開発や事業化に携わった後、2019年度からデータ関連の同じく研究開発業務に従事。国際的なデータスペースであるGaia-Xの調査や技術研究などにも取り組む坂本久氏も加わり、Web3技術の未来について語った。

まずは坂本氏の専門領域であるデータとWeb3の中で、特にデータ管理について言及した。先に登壇した溝口氏も触れたデータ主権には、2つの側面があるという。

1つ目は、データを保有する国の法律などに準拠した、いわゆる個人情報保護法などプライバシーの保護についてだ。「一般的にデータ主権といった場合にはこちらを指します」と、坂本氏は述べた。

一方で、こちらも前述のデジタルアート作品のように、金額的な指標も含め価値が高いデータの場合は、データの提供者の権利として、著作権や知的財産権利ならびに、二次利用料の権利などが発生する。

このようなデータ主権を守るためにも、Web3は重要だと坂本氏は言う。というのも従来の中央集権的なデータ管理手法では、あってはならないことであるが、データを管理している中央集権の場にいる者がデータを閲覧する可能性が否定できないからだ。

その他、中央集権的な組織そのものが活動をストップしてしまう、あるいはそれに近いケースだが、閲覧に必要なIDを発行している組織が、同じくサービスを廃止したら閲覧できなくなる可能性が生じることもある。

一方で、Web3が提供するVCやDID、DWNといったさまざまな技術を使えば、「先のような不安はなくなる可能性がある」と、坂本氏は述べると共に、各技術や仕様の策定などを担っている主要な団体も紹介した。

「ドキュメントを見るなどして勉強することは、プログラミングやソフトウェア開発にも活かせるのでぜひとも注目してもらいたい」と、聴講者にメッセージを送った。

このようにWeb3の技術を使うとデータ主権がより強固に担保できるため、今まさにNECソリューションイノベータでは技術的な研究開発はもちろん、ビジネスへの適用を模索している。坂本氏はこのように述べ、深田氏にバトンを渡した。

深田氏は坂本氏が紹介した技術も含め、Web3がいつ社会に実装されるのかについて、これまでの経験も踏まえて「Web1からWeb2に変わったとき、我々は特に気づかなかったように、Web3も体感することなく徐々に浸透すると考えています」という見解を述べた。

既に社会実装されているNFT関連の2つのサービスも紹介された。1つ目は、デジタル画像の売買だけでなく本物の盆栽が送られてくる「BONSAI NFT」。もう1つは、日本各地のホテルに泊まることのできる「NOT A HOTEL」だ。

自社の事例も紹介した。坂本氏が紹介したDID/VCに、NECグループの強みでもある生体認証技術などをかけあわせることで、社員証をデジタル化する。名刺交換においても従来の紙ではなく、QRコードをスマホでスキャンし合うことでデジタル的に行う、といった事例だ。

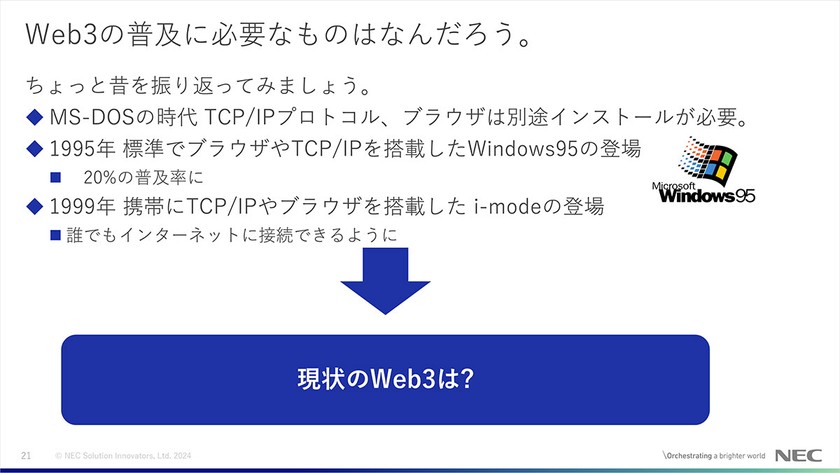

深田氏はWeb3が社会に広まっていく状況についての見解を、改めて「インターネットの普及と似ている」と述べた。

というのも、デジタルネイティブな世代にはピンとこないかもしれないが、一昔前にはインターネットを使用するためには、通信プロトコルの設定やブラウザのインストールなどが必要であったからだ。

だが、これらの技術や環境は今では当たり前に標準装備されており、深田氏が何度も述べたように、誰も意識せずに使用しているからだ。

Web3も同様で、現状は仮想通貨を使うにはインストールや仮想通貨の交換所での購入が必要だが、いずれはスマートフォンなどでもデフォルトで搭載されているようになるだろう、と深田氏は語る。

先行しているのはGoogleで、AppleやMicrosoftも追従する状況だと説明。次のように今後の展望を予測し、セッションを締めた。

「早ければ今年後半には出ると予測しています。そして2~3年もすれば標準装備となり、関連サービスが広まっていくでしょう。そしてユーザーはそういった変化を特に意識することなくWeb3の技術を使っている。そのような状況になると考えています」(深田氏)

【Q&A】参加者からの質問に登壇者が回答

トークセッション後は、参加者からの質問に登壇者が回答した。抜粋して紹介する。

Q.中央集権型から自律分散型への移行について

坂本:どちらにも良さがあり、どちらがいい、悪いというわけではありません。自律分散型の場合は必要性の文化醸成などがまだ構築されていないと思うため、これからゆっくりと移行していくのではないかと考えています。

溝口:現在の組織が自律分散型の意思決定組織に変わっていくことは、ほぼないと私は考えています。どちらかというとスタートアップにおいて、新しい事業を立ち上げたいけれど資金調達が難しい。そのような場合にDAOのような仕組みでガバナンストークンを発行し、VCに購入してもらう。

また、開発においても組織とは別の人たちに賛同してもらうように、バランストークンを発行する。このような仕組みが今後は生まれていくのではないかと考えています。

Q.Web3でないと、紹介したサービスやシステムは実現しないのか?

坂本:自律分散型というのがWeb3の大きな特徴であり、そのような仕組みを実現するための技術が実際にいろいろと発展してきており、着目していくと結果としてWeb3のようになっている。そのように考えています。

川口:木材流通のシステムでは、セッションで紹介したように情報の共有や真正性の担保を実現するために、Web3というよりもブロックチェーンの技術を採用した、ということが大きいかと思います。

Q.生体認証とWeb3の組み合わせについて

深田:秘密鍵を無くさない仕組みを考えている中で、複製関連のアイデアや技術だとどうしてもデメリットが生じるため、生体認証で管理できないか、ということを考えています。

NECソリューションイノベータ株式会社

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/

NECソリューションイノベータ株式会社の採用情報

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/recruit/index.html

おすすめイベント

関連するイベント