トヨタの未来創生センターが創る――「医療施設向け自律移動搬送ロボット」「デジタルツインによる工事現場の作業工程の最適化ツール」を徹底解説

トヨタには未来につながる研究をミッションとする「未来創生センター」という研究組織があり、さまざまなテーマの研究開発に取り組んでいる。今回はその中から医療現場や建設現場の課題を解決する、「院内搬送ロボットPotaro(ポタロ)」「工程シミュレータGEN-VIR(ゲンバー)」について紹介する。アーカイブ動画

次の時代の「だれか」のために役立つであろう技術の研究に取り組む

トヨタ自動車株式会社

未来創生センター

R-フロンティア部

猪原 拓朗氏

まずは未来創生センターについて、猪原拓朗氏が紹介した。大学では制御工学、大学院では人間工学を専攻していた猪原氏は、卒業後も研究開発を続けたいと研究機関への就職を希望。数多くある研究機関の中からトヨタの未来創生センターを選んだのは、「世界中のお客様にクルマを届けているトヨタであれば、自分が研究した内容もいつか世界中の人たちにお届けできると思ったからです」と語る。

現在はこの後に解説する、工事現場の工程シミュレータ「GEN-VIR」の最適化機能やリスク分析機能の研究開発を担当している。

社長直下の研究組織に位置する未来創生センターでは、「ロボティクス」「ライフサイエンス」「社会システム」「数理・データサイエンス」といったテーマを切り口に、今すぐ製品化する技術の開発ではなく、次の時代に役立つであろう技術の研究を行っている。

国内外の研究機関や企業との共同研究も盛んであり、研究結果をすぐに試すことができる現場を多く擁するのも特徴だ。トヨタの行動指針である「だれか」のためにを想定しながら日々、さまざまな研究に取り組んでおり、本セッションのテーマはまさにそのような内容であることを猪原氏は述べ、次のメンバーにバトンを渡した。

検体などを搬送するロボットを開発し、少子高齢化が進む日本の医療業界に貢献する

トヨタ自動車株式会社

未来創生センター

R-フロンティア部

主任 豊島 聡氏

トヨタ自動車株式会社

未来創生センター

R-フロンティア部

主任 渡邊 裕太氏

院内搬送ロボットPotaroについては、豊島聡氏と渡邊裕太氏が解説した。

幼い頃に特撮映画に夢中になった影響でロボットエンジニアを志すようになったという豊島氏は、学生時代に自律移動型ロボットによる競技会のロボカップに参加。トヨタに入社した後も複数のロボット開発に携わり、現在はPotaroのシステム開発と企画のリーダーを担当。まさに志を実現してきた人物であり、「ロボットを通じて人々の生活をより良くするために日々奮闘中です」と、語る。

Potaroは看護師など院内のスタッフに代わり薬剤や医療機器、検体の搬送を自律移動で行うロボットであり、現在はトヨタが運営するトヨタ記念病院で24台のPotaroが、24時間365日常時稼働している。

Potaroの1日のスタートは、院内のスタッフが少ない早朝6時半だ。まずは空のボックスを載せ検体の回収を行うために、充電ステーションを出発し病棟に向かう。無線通信の機能が実装されているため、エレベーターや自動ドアの利用も可能だ。

目的地に着くと検体が格納されているボックスと持ってきた空のボックスを交換し、指定された場所に検体を搬送する。その他にも薬剤を薬剤科から各病棟へ搬送したり、配送依頼が予約された医療機器をCEセンターから各病棟へ届ける仕事をなどを担っている。24台のPotaroが1日に100回以上の搬送タスクを実施している。24台のPotaroの運用は、現在は豊島氏ら未来創生センターのメンバーではなく、病院スタッフだけで運営しており、専用のモニタリング用アプリも開発。特徴的なのは、患者がいる病棟や院内スタッフが働く場所でもPotaroが稼働している点であり、「患者さまやスタッフ、一般の人たちとも共存しながら仕事をしています」と豊島氏はアピールした。

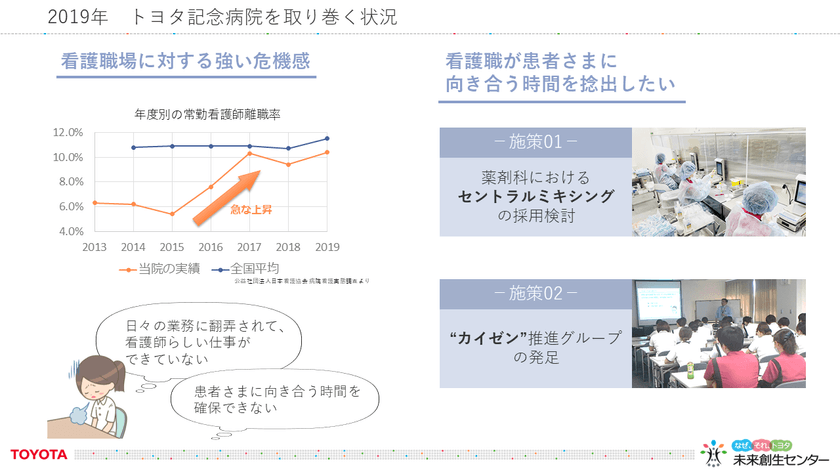

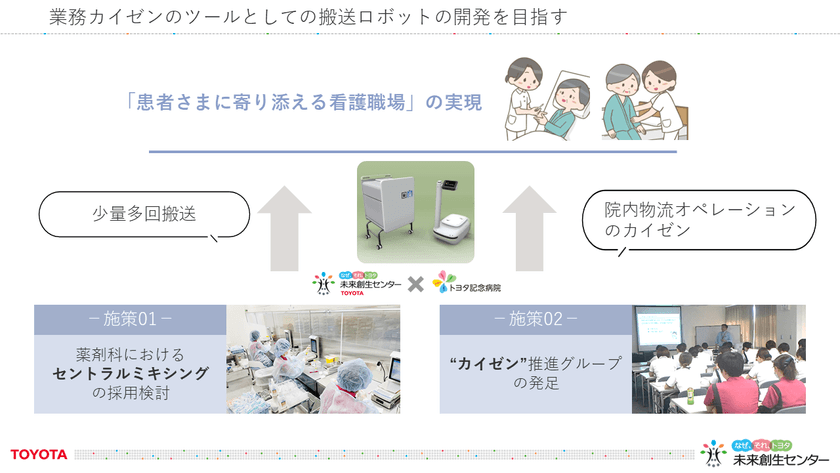

Potaroの開発が始まったのは2019年からである。トヨタ記念病院では2015年ごろから看護師の離職率が急に上昇したため、原因を探るために看護師にヒアリングを行った。すると日々の業務に翻弄され患者さまに向き合う時間が確保できないなど、看護師らしい仕事ができていないといった悩みが聞こえてきた。

そこでこの問題を解決するために、2つの施策に取り組む。1つ目は、これまでは病棟の看護師が行っていた点滴用薬剤を混合するミキシングという作業を、薬剤師が代わりに行うことだ。ただ、この施策を実施するとこれまで日に1回で済んでいた搬送が6回に増えるという新たな課題が生じた。

もう1つはまさにトヨタならでは。自動車の生産で培ってきた無駄の排除やカイゼン活動を行うトヨタ生産方式を活用し、看護師の業務量を徹底的に調査するなどの取り組みを実施。すると、看護師が医療機器などのものを取りに行くために多くの時間を費やしていること。その結果、全業務の4割ほどしか、患者と接する時間が持てていないことが見えてきた。

このような2つの施策ならびに結果から、人に代わり薬剤などの搬送をこまめに行う搬送ロボットが必要との結論に至ったのである。

ここからは渡邊氏にバトンタッチ。Potaroの開発から導入、運用までのフェーズについて紹介した。なお渡邊氏はPotaroのプロジェクト発足時からソフトウェアの開発を担当。現在は次期モデルのソフトウェア開発のリーダーを務める。

まずは現状の把握のために、トヨタ生産方式が持つ可視化ノウハウである「物と情報の流れ図」を活用し調査を行った。その上で、病院のスタッフと綿密に打ち合わせを重ね、Potaroの搬送対象を選定していった。その結果、緊急性が高いものはこれまで通りスタッフが、それ以外のものをPotaroが搬送することとなった。

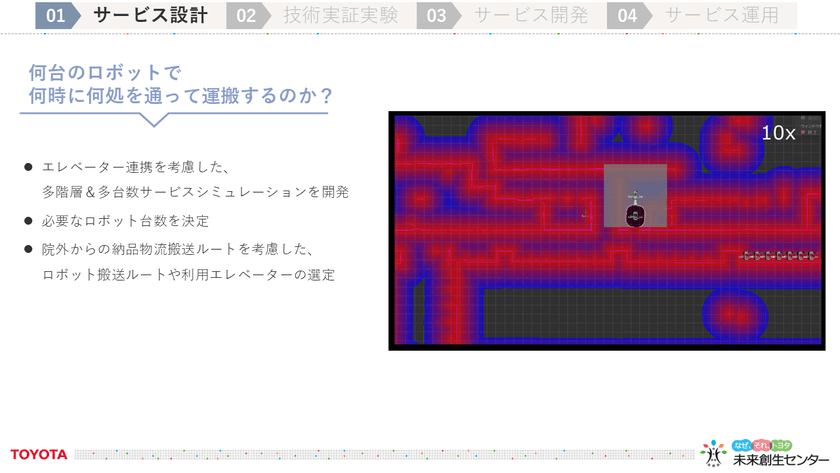

24台のロボットが稼働しているとさらりと書いたが、実はこの台数も専用のシミュレーションにより、エレベーターとの連携や他の品物の搬送などを考慮し綿密に打ち出した数字だという。

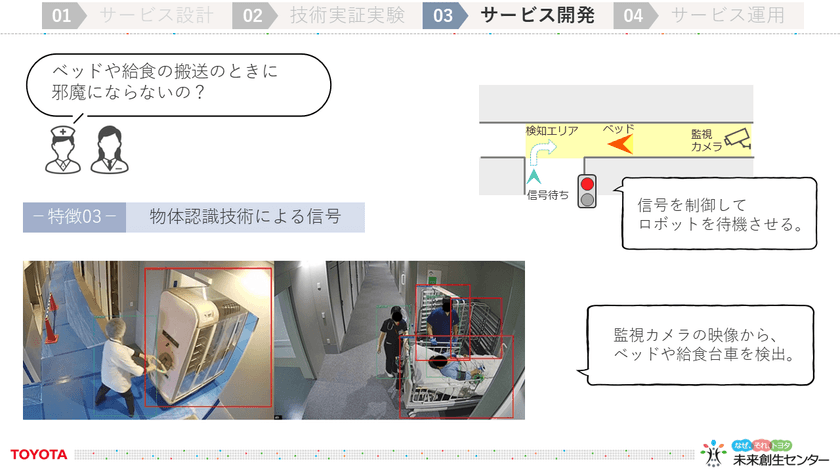

稼働する台数が決まったら、次は通行ルールの策定である。この後紹介するが、緊急時には赤信号でストップするスポットはどこにするかなどを、ここでも病院スタッフと綿密に打ち合わせた上で、決めていった。

また、冒頭のPotaroの仕事状況で紹介したように、病院スタッフの動線とロボットの動線を考慮した荷役場のレイアウト検討を実施。Potaro用の荷役専用のスペースを設けたり、天井にセンサーを設置するなどのサービス設計を行った。

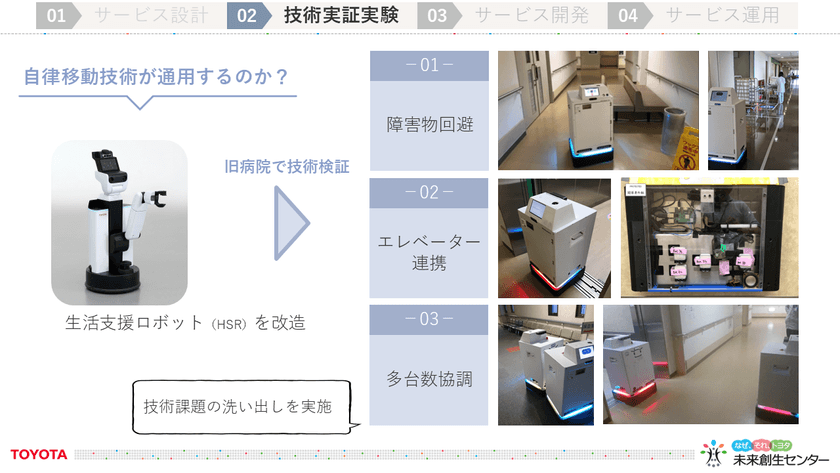

サービス設計がある程度定まった段階で、技術的な実証実験も行った。具体的には既に開発してあった生活支援ロボットHSRをベースとしたプロトタイプ機を開発し、病院内で多台数のロボットが協調して自律移動やエレベーター連携ができるのかどうかなどを、検証していった。

「当初はいろいろなシーンで技術課題が発生しましたが、都度、改良しながら解決してきました。また、病院スタッフの皆さんに実際にロボットを使ってもらい貴重な意見を聞くことで、徐々にレベルアップしていきましたPotaroに求められる機能も明らかにっていきました」(渡邊氏)

渡邊氏もこのように、現場スタッフとのコミュニケーションが重要であることを繰り返した。実際、置き配式にしたのは、病院スタッフからの強い意見があったことも述べた。

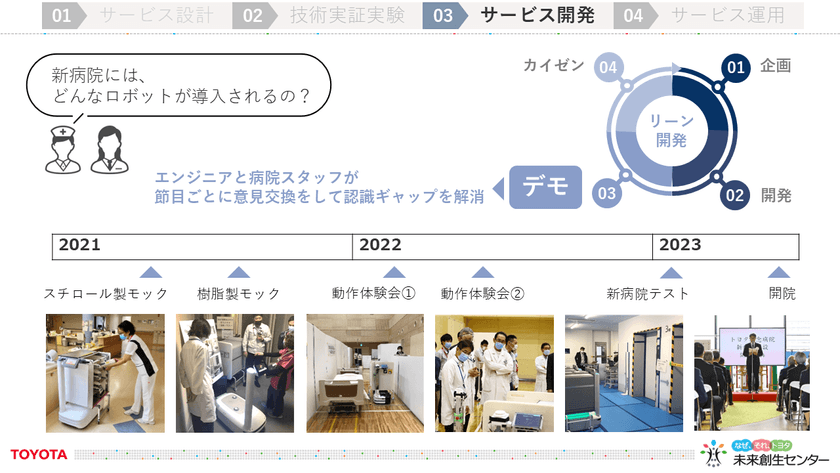

このような病院スタッフと未来創生センターのメンバーが定期的に意見交換やコミュニケーションを重ねることで、より良い製品やサービスにブラッシュアップしていく。まさにPDCAを回したリーン開発でPotaroの開発は進んでいったのである。

ただ実際には、当初は病院スタッフからは不安の声が多く挙がったと渡邊氏。例えば、薬や検体は時間どおりに届くのか、他の搬送の邪魔にならないか、といった内容だ。そのような声に対し、まさに先述したようにリーン開発の手法で、スライドで示したように監視カメラの活用などを行うなどして、一つひとつ丁寧に改善していった。

新病院の開院と同時にPotaroを実際に稼働させるが、当初は思ったように稼働しなかった。ロボットのチェックポイントにものが置かれるなどの状況となっていたからだ。しかし、スタッフが次第にPotaroの導線などを理解することで、1カ月ほどすると冒頭で紹介したように問題なく稼働するようになり、院内の保全チームに運用が移管される。

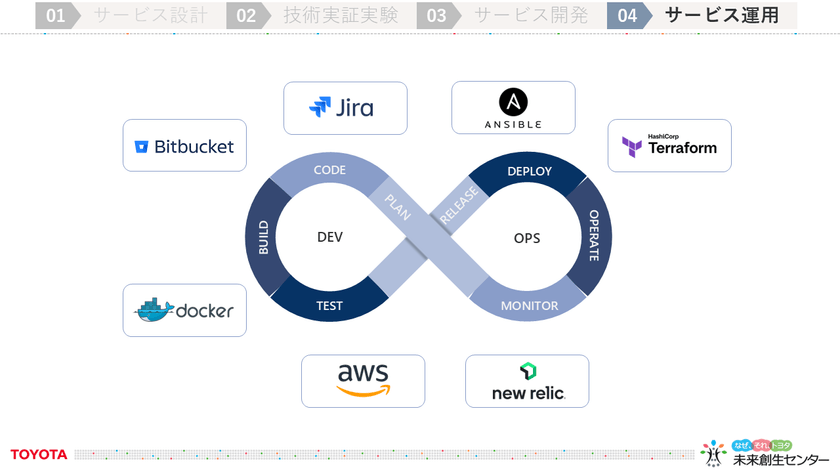

現在では病院内に開発拠点も設け、より良い製品やサービスになるよう、DevOpsな開発・運用を行っている。渡邊氏は開発で利用しているサービスやツール、環境といった技術スタックも紹介した。

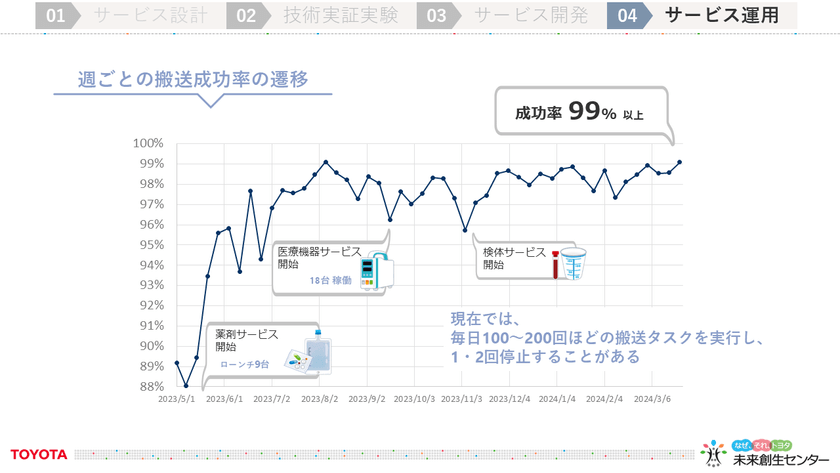

このような取り組みの甲斐もあり、現在では毎日100~200回ほどのタスクを実行しているが、トラブルが発生するのは1,2度ほどだけだという。つまり、99%の成功率で問題なく稼働していると、力強く語った。

ここからは再び豊島氏が登壇。製造業においてはムダを省くことにより人員が削減されることもあるが、看護業務の場合はそもそも配置人数が決まっていることもあり、Potaroの導入で浮いた時間で患者の不安などに寄り添う、療養上の世話に充てる時間を増やすことができる、と述べた。

その結果、看護師などの医療スタッフの従業員満足度向上ならびに、その先の患者の満足度向上や病院経営の寄与にもつながっていく。いわゆるサービス・プロフィット・チェーンが、Potaroの導入により実現していくことを紹介。

実際、Potaroの導入により、現場スタッフからは多くの喜びの声が届いているそうで、今後はトヨタ記念病院で得た成果、ステークホルダーすべての幸せを他院にも展開することで、「少子高齢化が進む日本の医療業界に幸せを量産していきたいと考えています」と述べ、セッションを締めた。

工事現場の生産性向上に寄与する3Dシミュレータを開発、労災の未然防止など魅力ある働き方の実現に寄与

トヨタ自動車株式会社

未来創生センター

R-フロンティア部

田嶋 沙和子氏

デジタルツインによる工事現場の作業工程の最適化については、学生時代に自律エージェントの研究に従事し、現在は工程シミュレータGEN-VIRの作業員姿勢生成を担当する田嶋沙和子氏が登壇して語った。

冒頭で登壇した猪原氏も再び登壇し、解説した。

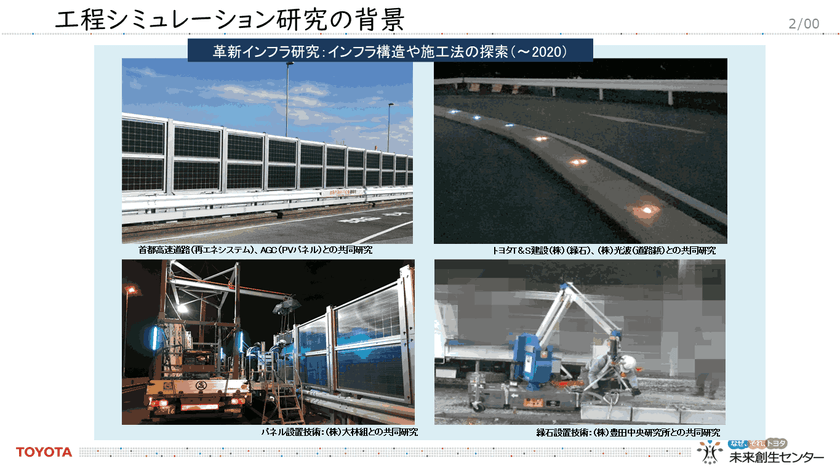

まずは猪原氏が、同テーマに取り組んでいる背景やビジョンなどについて述べた。未来創生センターでは、高速道路などのモビリティインフラに関する研究も行っているが、そのような取り組みを進めていくうちに、あることが明らかになる。

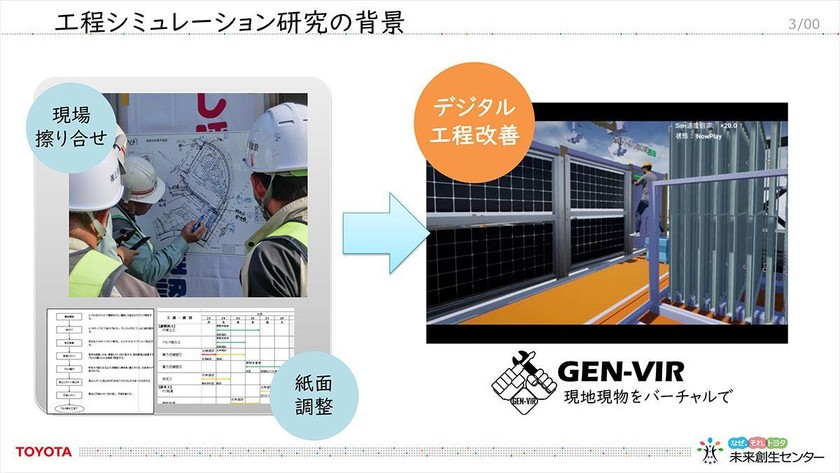

工事現場における関係各位の擦り合わせが2次元図面などを通じて行われているため、現場の知識に詳しくない関係者は、工程が正しくイメージできていない、という点だ。そこで未来創生センターは工程を3Dで見える化する技術すなわち、GEN-VIRという工程シミュレータを開発することで、課題解決に取り組む。

GEN-VIRが広まれば、高速道路の工事現場だけでなく、さまざまな業界の現場の生産性向上に寄与する。重労働からの開放なども掲げており、人中心で魅力ある。かつ、それでいて従来より楽に働くことができる。しかも現場のメンバーがこのような魅力ある働き方を、自ら改善できる。猪原氏は目指している未来や世界観を力強く語った。

現在は高速道路工事を対象に、スーパーゼネコンの一社である大林組と一緒になり、価値を検証している段階だとの状況を述べ、次の発表者である田嶋氏にマイクを渡した。

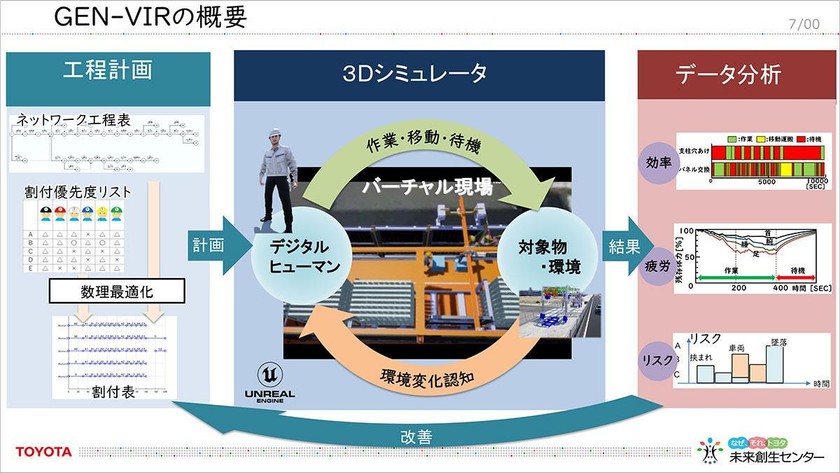

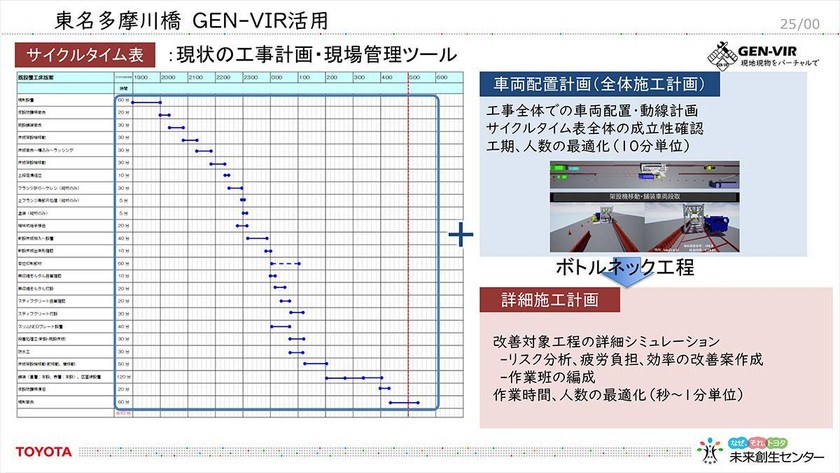

GEN-VIRではまずは大まかな工程を、最適化手法により計画する。その計画を3Dシミュレータ上で実際に再現することで、作業効率はもちろん疲労やリスクといったログを出力。特筆すべきは、このログを分析し工程計画のブラッシュアップが、繰り返せる点だ。

「実際の工事現場では一度工程を決めると変更が容易ではありません。しかしGEN-VIRを使えばバーチャル上で改善サイクルを何度も回せるため、工程や作業の改善を加速することができます」(田嶋氏)

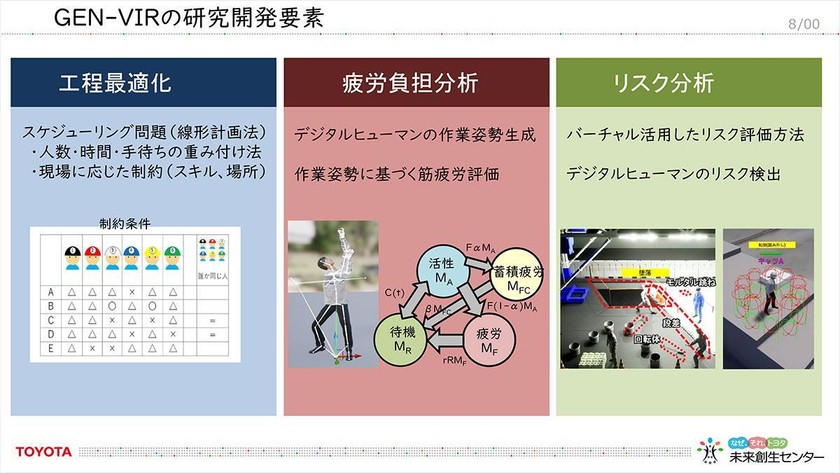

田嶋氏はこのようにGEN-VIRの特徴を述べると共に、「工程最適化」「疲労負担分析」「リスク分析」3つのコア技術をベースに研究開発を進めていると述べ、それぞれ詳しく解説していった。

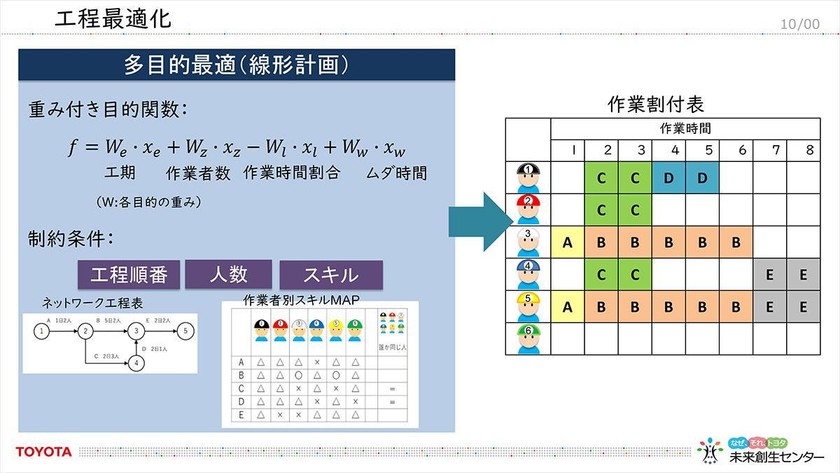

工程最適化では、従来は管理者が属人的に決めていた作業割り当てを、目的関数を用いて導き出す。パラメーターは工期、作業者数、ムダ時間などであり、作業員のスキルや工程の順番などを制約条件とする。

実際、それぞれのパラメーターに数値を入れることで、スライド右側にあるような作業割付表が作成される。

目的関数を用いているためパラメーターを変更することで、工期・人数どちらを最小にするのかといったトレードオフ的なケースも、容易かつ確実に導き出すことが可能だ。

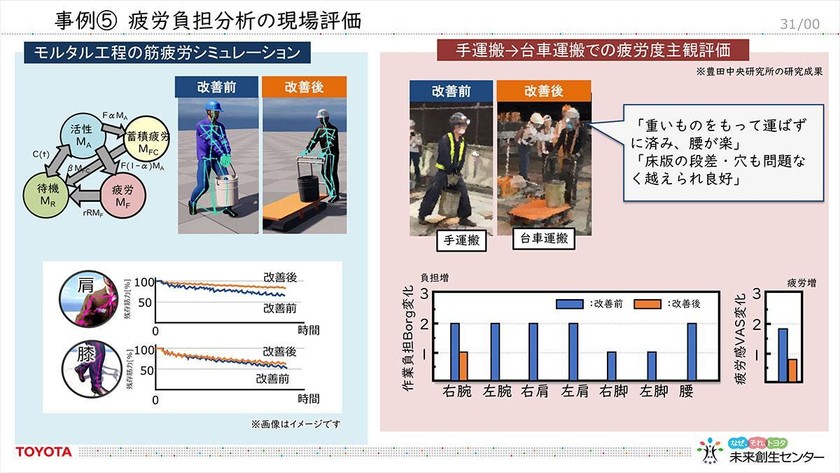

一方で、作業の効率性を求めすぎると無理な作業を行わざるを得なくなる可能性がある。これは、先に猪原氏が述べたビジョンには反する。そこで、作業員の疲れを見える化するための取り組みを行っている。2つ目のテーマ「筋疲労分析」である。

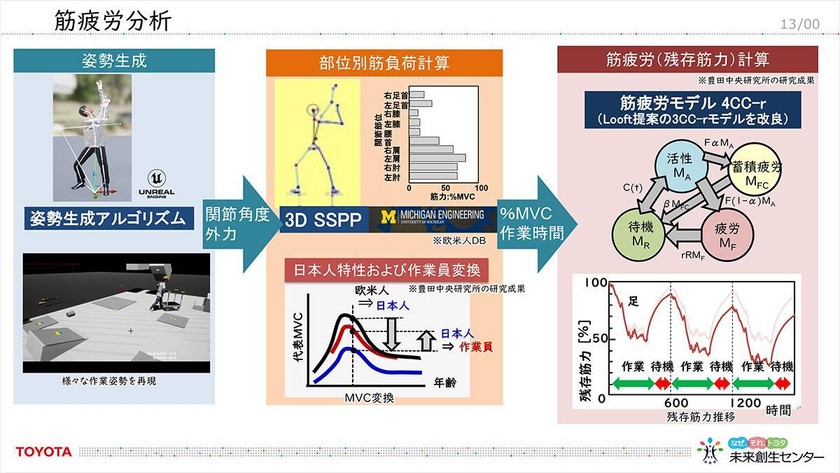

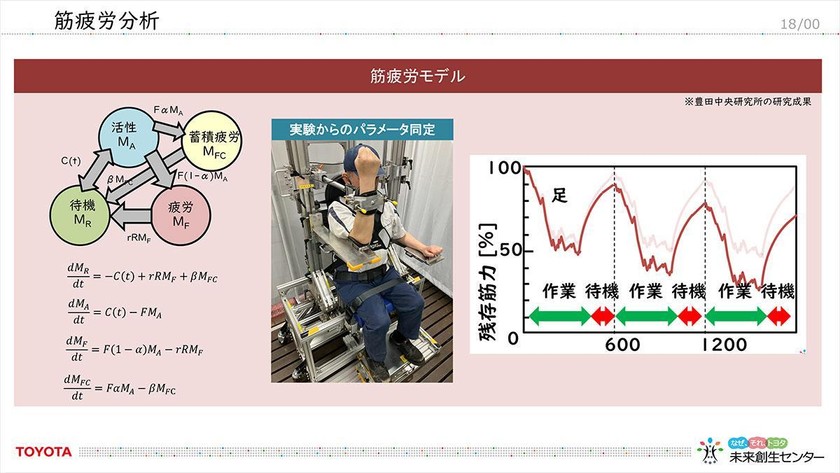

筋疲労の算出では、作業員の姿勢に着目した。まずはゲームエンジンを使い、バーチャル作業員の姿勢を作成すると共に全身の関節角度を出力する。この関節角度に外力の情報を加えることで、姿勢を維持するための必要な筋肉割合「%MVC(Maximal Voluntary Contraction)」を各部位ごとに算出。作業時間をかけ合わせることで筋疲労を算出する。

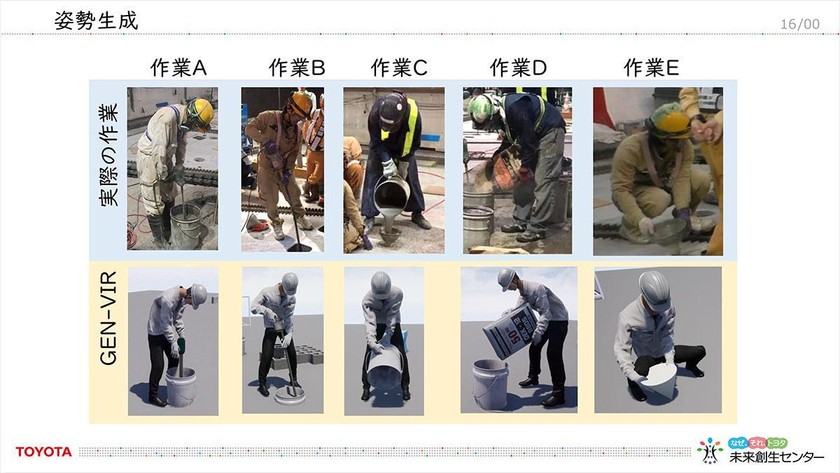

作業員のバーチャル姿勢において、以前はモーションキャプチャを使って取得していたが、すべての姿勢を再現することは非現実的との理由から、モーションキャプチャを使わず、手や頭、腰の位置を元に姿勢を生成するアルゴリズムを開発。田嶋氏は代表的な姿勢をリアルな作業員と比べたスライドも掲載し、忠実に再現できていることを示した。

筋疲労分析においては、共同で研究を行っている豊田中央研究所が開発した数理モデルを使用することで、作業の経過に伴い正しい数字が計算されるようになっている。

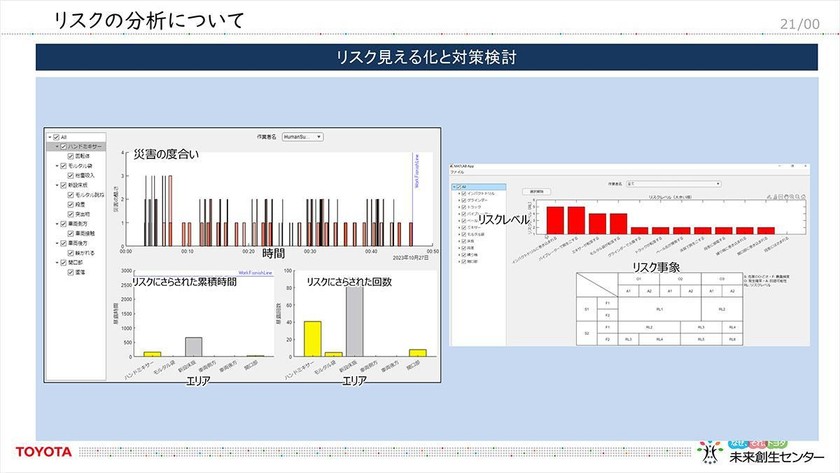

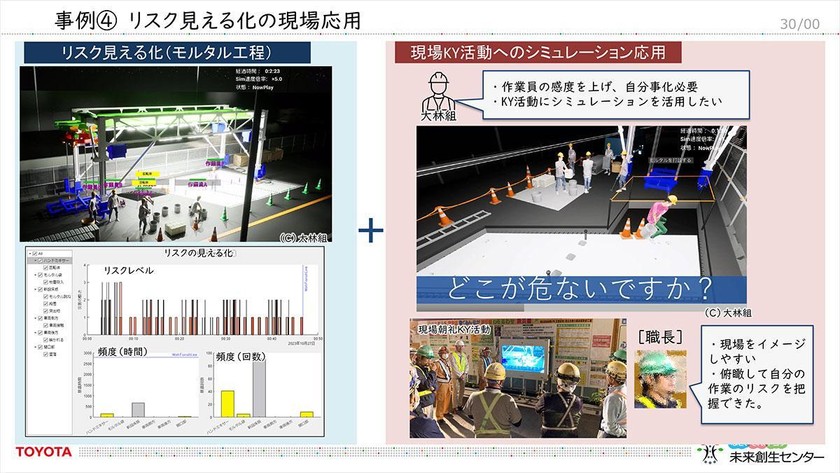

続いてはリスク分析について。リスク分析においてもこれまでは人が行っていたという。そのため現場の工程やレイアウトが変わると、すべてを洗い出すことが難しかった。そこをGEN-VIRの技術でサポートしていく。

具体的には、床の開口部などリスクエリアをバーチャル上で事前にセット。作業の経過と共に作業員にいつ、どのようなレベルのリスクが発生するのかをグラフで示すことで、一目で分かるようになっている。

概要説明で述べたように、GEN-VIRではこのようなバーチャル上で作業員が危険にさらされたログが自動で集計されているため、リスクのさらなる見える化や対策など、データを分析することで行える。

リスクレベルは一部自動化がなされており、現在は手動設定しているリスクエリアについても今後は、リスク自体を自動で検知する機能の開発などにも取り組んでいるという。例えば移動中の転倒リスクにおいては、段差を検知することでカウントする、といった具合だ。

トヨタ自動車株式会社

未来創生センター

R-フロンティア部

小川 裕太氏

ここからは小川氏が説明。元々は機械系を専攻していたが、4年ほど前からソフトウェア関連の業務に従事。現在はリスク分析に関する研究開発を担当する小川裕太氏。

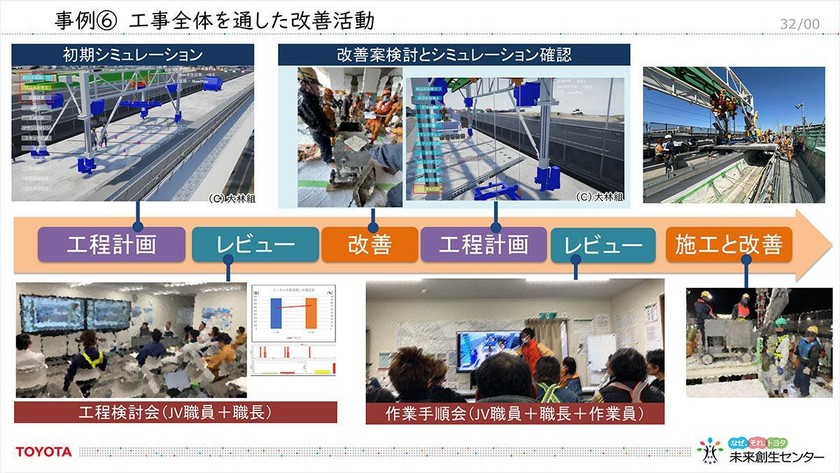

先ほど猪原氏が最後に述べたように、大林組と一緒に取り組んでいる実際の高速道路の工事現場を利用しての、GEN-VIRの価値検証の取り組みについて解説した。

舞台は東京と神奈川を結ぶ全長約500メートル、1日の通行量が約10万台という東名高速道路の橋梁である。橋が開通してから50年以上経っているため、床版と呼ばれる床部分の取り替え工事を行う必要があった。

ただし、交通量が多いこと、首都圏では初めての床版取り替え工事であることなどから、注目度や影響度が高いために、事前に綿密なシミュレーションを行うこととなり、GEN-VIRにスポットライトが当たった。

GEN-VIRは、搬入車両の動きを確認、さらにはボトルネックとなりそうな工程の詳細を、シミュレーションによって示した。

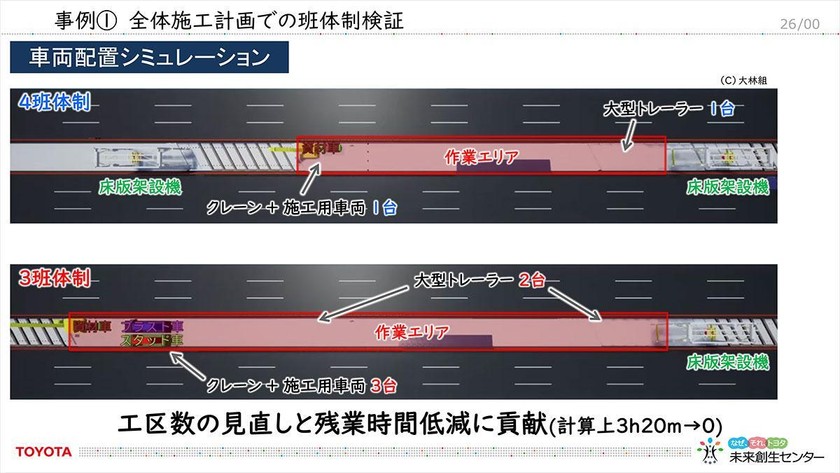

工事を行う班の数を3・4班どちらの方が効率的かの検証では、4班の方が作業が早く進むように思えるが、実際にシミュレーションを行うと4班では車両を待機させる場所が少ないことから、3班体制の方が作業効率が高いことが明らかになった。

続いては作業のシミュレーションである。複数エリアで多くの作業員が作業を行っているシミュレーションを行うと、当初はスライド右側の赤く囲まれた箇所で示しているように、待機を示す赤色が目立った。つまり、非効率ということである。

そこで待機している作業員に作業を割り当てるよう、工程を修正。下に示したのが改善の状況である。一目瞭然、作業員の多くが待機することなく効率的に業務を進めていることが分かる。

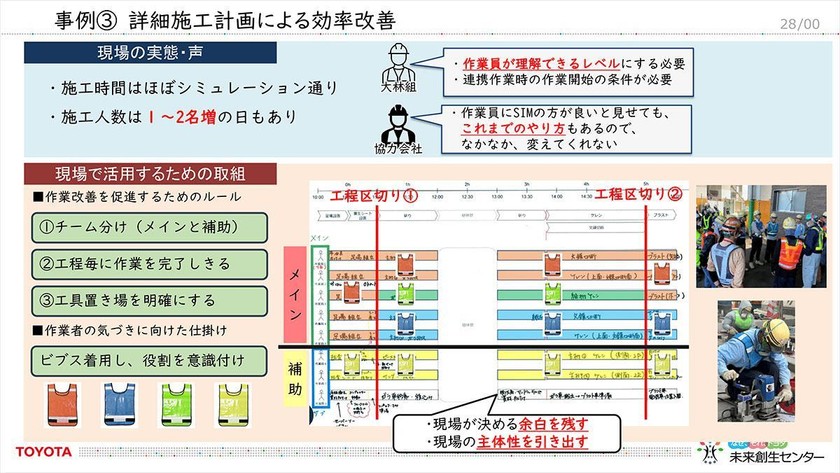

しかし、これはあくまでバーチャル上のシミュレーションであり、実際に現場に落とし込むには「これまでのやり方を変えるのはベテランが多く難しい」などの声が、協力会社などから挙がってきた。

そこで小川氏らはバーチャル上の取り組みだけではない、リアルワールドでの改善案も計画していく。具体的には、自分はメイン業務を担当するのか、それとも補助的なのかといった具合に、作業員それぞれに自分の役割ならびに作業の開始と完了を意識してもらうこととした。意識を明確にするために、ビブスも活用した。

結果は作業員2名を減らす効率化に貢献し、職長からは評価の声が届いた。現場の作業員からも色分けは効果的だと同じく評価する声が聞かれたが、一方でイレギュラーな作業が多いため、すべての作業を色分けで切り分けることは難しい、との意見も挙がった。

続いてはリスクの見える化である。まさに田嶋氏が先に紹介した本機能を現場に提示したところ、作業員の危険感度を上げ、自分事化に使いたいという声が上がった。そこで、現場の作業員に朝礼の際に見てもらい、KY(危険予知)活動に活用してもらう取り組みを実施した。

現場の職長からは現場をイメージしやすく、俯瞰してリスクを把握することができた、との評価を得た。

疲労負担分析については、これまで手で運んでいた20キログラムのバケツを、台車を使うことでどれだけ改善されるかをシミュレーションしたところ、肩と膝の負担が改善されているとのことから、実際に現場に導入。作業員からは楽になったとの言葉が届いただけでなく、行った主観評価からは、肩や膝に加えてその他の部位の負担軽減にもつながっていることが分かった。

「台車にしたら楽になるという当たり前の事例かもしれませんが、客観的に事実を示すことで、改善活動が進んだと考えています」と、小川氏はGEN-VIRの活用意義を述べた。

工事全体を通じた改善活動も紹介。現場からの改善活動の声のフィードバックサイクルを繰り返すことで、より良い作業や効率的な工程スケジュールに改善していく取り組みだ。実際には、監督などのレビューで一度。その後、現場の作業員も含めたレビューで二度の改善サイクルを回した。

最後に小川氏は田嶋氏が紹介した3つのコア技術におけるそれぞれの今後の展望を紹介した。工程最適化では、実際の現場データなどを反映する仕組みへの拡張を目指している。

疲労負担分析では、真夏の酷暑など暑い環境下での疲労モデルの検討を。リスク分析では視覚や聴覚といった人の知覚要素も取り入れることで、「労働災害を未然に防止する活動に繋げていきたいと考えています」と述べ、セッションを締めた。

【Q&A】参加者からの質問に登壇者が回答

セッション後は、イベント聴講者からの質問に登壇者が回答した。テーマごと、抜粋して紹介する。

【Potaro】

Q.開発で一番苦労した点はどこか?

豊島:苦労はいっぱいありました。技術面ではエレベーターとの連携であったり、20台以上のロボット運用システムの構築などで、とても苦労しました。また初期から協力はしてもらいましたが、病院スタッフとのコミュニケーションでも苦労はありました。どの苦労が一番かは特定できません。

Q.稼働率はどの程度か?

豊島:ロボットにより個体差はありますが、それほど高くなく10~20%です。現在は稼働が安定しているので今後はサービスを増やすなどして可能性を追求し、稼働率も上げていきたいと考えています。

Q.自律移動を実現しているシステムやマップについての詳細

渡邊:2次元のLiDARで地図を作成し、それを元に動作しています。またデプスカメラなどのデータを3次元情報として活用し、障害物の検知や回避などに使っています。

Q.Potaroのサイズはどのように決まったのか?

渡邊:搬送物の物量や、院内の道幅ならびにすれ違いなどの寸法から総合して決定しました。

ワゴンや操作パネルなどの高さなどは、病院で働く方と一緒に話し合いながら決定しています。今以上に広い環境での使用例があればサイズアップも検討していますが、国内病院の利用を前提にすると、今のサイズでも十分大きすぎると考えています。

Q.緊急性の高い移動物が生じた際の対応や優先順位付けについて

豊島:セッションでは紹介しませんでしたが、Potaroにはジョイスティックが付属しており緊急時には院内スタッフが手動で動かすことができます。

Q.既存病院への導入課題とは

豊島:Potaroが走ること自体は、既存の病院であってもバリアフリーであれば比較的問題なく走行できると考えています。ただし歴史のある病院だと廊下の幅が狭かったり、セッションで紹介したような置き配スペースが確保できるかがポイントだと思います。

Q.日々忙しい院内スタッフへの研修はどのように行ったのか?

豊島:研修と言うほど大規模なものは実施しておらず、説明会を何度か実施した程度です。全員参加したわけでもありませんし、スタッフの入れ替わりも激しいので、現在はスタッフの皆さんがノウハウを教育するようなかたちとなっています。

Q.病棟や荷物によりPotaroの台数やタスクの優先度があると思うが、どうやって制御しているのか?

渡邊:タスクの優先度と実行中のタスクを考慮し、統括サーバーから交差点の通行優先権を制御する技術を使っています。渋滞状況も考慮し、Potaroがエレベーターの優先利用を決定する仕組みも導入しています。

Q.エレベーターを利用する際はPotaro専用か?

豊島:日中の時間帯は搬送量が多いのでPotaro専用で割り当てていますが、夜間は人の同乗も可能です。

Q.停電や災害が発生した際の対応は?

渡邊:エレベーターから信号を受信した場合は、患者さまやスタッフの避難の妨げにならないよう、最寄りのウェイポイントで停止。保全担当者が安全を確認した後、復旧するとの対応となっています。

Q.屋外でも走行可能か?

渡邊:センサーを一部改良すれば可能です。先ほど紹介したように稼働率には余裕があるので、病院のさまざまなニーズに応えていけるよう検討を進めようと考えています。

【GEN-VIR】

Q.GEN-VIRの活用フィールドについて

猪原:最初は建設現場でしたが、今後は弊社の自動車製造工程の現場も含め、さまざまな業界の生産現場への活用に向け、現場に寄り添った姿勢で研究開発を加速、推進していきたいと考えています。

Q.3Dシミュレータの作成に要する時間

田嶋:シミュレーションの規模に依存するため、実績ベースでのご回答となりますが10人の作業員、1時間の工程で2週間から1カ月ほどです。ただ一度作り込んでしまえば次からは1週間ほどで追加の作成も可能です。

Q.作業員のスキルをシステムに反映する方法

田嶋:保有しているスキルや、特定の作業員さんしかできないといった制約条件を割り当てています。

Q.リスクの検出までに要する時間

田嶋:シミュレーションが完了すると同時にログデータが出力されるので、タイムラグはほとんどありません。

Q.筋疲労モデルは身長パラメーターが重要なのではないか?

田嶋:現在は日本人男性の平均である170cmのモデルを使用しています。そのため身長はもちろん体重や体格などもさまざまな条件には対応できていない状態です。一方でこれらは重要な要素ですから、今後対応していきたいと考えています。

Q.自動車産業への活用について

小川:GEN-VIRを活用することで、さまざまな産業のものづくり現場のノウハウがデータ化されると思っています。そのように得たデータを自動車産業も含めたさまざまな産業に活かしていかなければならない、このように考えています。

Q.既存のソフトウェアなどは活用しているか?

田嶋:3DCGの部分はゲームエンジンのUnreal Engineを、最適化やデータ分析についてはMATLABを使って開発を進めています。

トヨタ自動車株式会社

https://global.toyota/

トヨタ自動車未来創生センター「未来につながる研究」

https://global.toyota/jp/mobility/frontier-research/

トヨタ自動車株式会社の採用情報

https://www.toyota-recruit.com/career/

おすすめイベント

関連するイベント