「エンジニア×地域共創」で進化する北九州市の挑戦や可能性を、現地のIT企業のエンジニアたちが語り合う──#KITAKYUSHU Tech Day3

現在、北九州市ではIT企業の誘致に積極的で、新たなオフィスビルが小倉駅の近くに竣工するなど、産官学で連携しながらさらなる地域発展に邁進している。北九州市に拠点を構えるIT企業の代表やエンジニア、地元の大学教授、行政のDX推進機関で働く者など10名近くが集結し、北九州の現状や未来について存分に語り合った。アーカイブ動画

直近10年間で188社が北九州市に進出。人口の転入が60年ぶりに超過

オープニングセッションでは、北九州市役所の山下孝之氏が登壇し、北九州市の魅力や現状について述べた。

北九州市産業経済局 企業立地支援課 山下 孝之氏

まずは、北九州市のポテンシャルについて語った。義理人情に厚い人たちが多く、小倉駅と博多駅は新幹線で15分の距離にあるなど、地理的な強みも紹介した。

海や山などの自然も豊かなため、海鮮からお肉など食材も豊富で、特にお寿司が美味しいと、山下氏。北九州のソウルフードである資さんうどんが近年、東京に進出していることも紹介した。

自然と都市の距離が近いのも特徴で「全てが丁度いいまち」と、山下氏は語る。また、大都市でありながらも物価や家賃が安く、「東京では1億円するマンションが北九州市であれば3000万円で買えます」と、強調した。

子育て支援に関する制度なども充実していることから、ここ最近は転入してくる人が増えており、60年ぶりに転出人口より転入人口が超過しているという。北九州市に住み続けたい市民の割合も84.1%と過去最高を記録しており、特に若者や子育て世代層が増えていることも強調した。

ただ、人口が増えたのには他にも理由がある。まさに本イベントのテーマである、IT企業の進出により企業の社員が移住してきたり、新たな雇用が生まれたりしたことだ。また、以前は転出していた地元大学を卒業した優秀な学生が地元に残り、就職するケースも増えてきた。

IT企業の進出は自治体が積極的に誘致した成果であり、進出しやすいオフィスビルの建設なども推進してきたことを述べ、オープニングセッションを締めた。

データ✕テクノロジーで「地域再起動」へ。地域経済や社会、住人に貢献

ウイングアーク1st株式会社

代表取締役社長執行役員CEO 田中 潤氏

続いては、ウイングアーク1stの田中潤氏が登壇した。エンジニアであり起業家でもある田中氏は、ベンチャー企業でいくつかの事業を生み出した後、ウイングアーク1st立ち上げ時の2004年にジョインした。

以降、プロダクト開発の総責任者やCTOなどを経て、現在は代表取締役社長執行役員CEOとして経営の舵を握る。元々エンジニアなので、「数年前まではコーディングも普通にしていました」と、自己紹介した。

「データ✕テクノロジー」をテーマに、世界を変えることにチャレンジしているウイングアーク1stでは、「帳票・文書管理事業」「データエンパワーメント事業」と大きく2つの事業を展開し、どちらも国内トップシェアを誇る。

グループ会社も含めると従業員の数は1000名を超え、その6~7割がエンジニアであり、ほぼ全員がリモートワークであるという。ただ2024年8月に北九州市に開設したオフィスにおいては、「自宅とオフィスの距離が近いので、多くの従業員が出社しているようです」と、述べた。

ベンチャー気質な人を歓迎するカルチャーであり、そのような人材が活躍できるエンゲージメントが高まる制度やさまざまな取り組みをしている。例えば、他の仕事に異動できるジョブトランスファー制度やビジネスアイデアコンテストなども開催している。

年に一度、世界中のメンバーを東京に集めて行う社員総会では、田中氏も含め、役員が関与することなく、ウイングアーク1stのカルチャーを考えて創出するコミュニティである。

社内だけでなく社外、社会に対する取り組みもさまざま行っている。小学生向けのIT教室、ウイングアーク1stの強みであるデータ活用をスポーツに活かす事業などだ。

後者においては、北九州市のプロサッカーチーム、ギラヴァンツ北九州を2020年から支援をしている。

また、世界的なBMXライダーの中村輪夢選手とも、プロになった16歳の頃からスポンサー契約を交わしており、データを活用することでアスリートのパフォーマンス向上に貢献している。

続いては、なぜウイングアーク1stが北九州市に進出したのか。ウイングアーク1stが考える、北九州市の優位性について語られた。

先に登壇した山下氏の発表と重なる内容でもあるが、IT企業の進出が進んでおり、大学との連携が取りやすく、かつ理系学生が多い。

住みやすいまちであり、「社員を移住させているので住みやすいまちであることは大きいです。実際、住んでみてよかったという声が届いています」と、述べた。

そもそもウイングアーク1stが北九州市に進出するようになったのは、ギラヴァンツ北九州へのスポンサードがきっかけであった。

その後、デジタル先進都市を目指している北九州市からもオファーがあり、2021年6月に連携協定を3社で締結。自治体における行政手続きのDX支援にも注力していくようになる。

さらには北九州市と直接協定を締結し、2024年8月に山下氏が紹介した先進的なオフィス、BIZIA KOKURAにオフィスを構えるに至る。

ただBIZIA KOKURAに構えたオフィスは「地域創生ラボ」という名称であり、他のオフィスとは異なる位置付けだと、田中氏は次のように役割やビジョンを語った。

「その名のとおり、単なるオフィスではなく、研究開発機関を集結した位置付けです。産官学が共創で地域の課題解決モデルやソリューションを創出し、日本の他の地域、さらには海外にも展開していくという壮大なビジョンを描いています」(田中氏)

エンジニアリング企業であるからこそ、単に目標を掲げるだけでなく実現、実装していくことが大事だと、具体的に取り組んでいる4つのテーマならびに、実行している12のプログラムを紹介した。

DX・GX推進では、北九州市にはまだまだアナログ的な業務を続ける中小企業が多いことから、DXを推進し稼げる企業へと改革するサポートを行っている。自治体職員に対しても同じく、DX推進関連の教育プログラムを施すなどに取り組んでいる。

雇用創出や人材育成ではインターシップから踏み込み、実務を学生に担当してもらうことで、スキルアップではお金を稼ぐということも学ばせている。

さらにスタートアップに対しては、シンガポールで取り組むアクセラレータープログラムで得たノウハウを活用するなどを支援。同取り組みでは北九州市の市長がシンガポールを訪れ、北九州市をPRするような取り組みも行った。

ギラヴァンツ北九州でのデータ活用の取り組みは、Z世代とかけ合わせた大学のカリキュラムとして、パフォーマンス向上だけではない、集客も含めた稼げるチームになるためにはどうすればよいのか。そのようなことを検証する取り組みも行っている。

田中氏は改めて、「施策を打ち上げるだけでは意味がありません。形にして、いずれはコンテンツとなり、地域課題の解決に実際に使われることが重要です。そのためには、テーマ設定がポイントです」と語る。

このように述べると共に、「今まさに武内市長と一緒になって、再起動をしている最中です。私自身、北九州市に縁もゆかりもありませんでしたが、今はこうしてコミットしています。興味があるエンジニアの方がいましたら、出身や居住地に限らず一緒にやりましょう」

田中氏は最後にこのような力強いメッセージを聴講者に投げかけ、セッションを締めた。

デジタル人材の発掘・育成に向けた「近未来型の技術者育成エコシステム」を推進

北九州市立大学 国際環境工学部

情報システム工学科 教授 産学教育ディレクター

株式会社ろぼあぷり 代表取締役 西田 健氏

続いて登壇したのはAIならびにロボティクス領域を専門とする、北九州市立大学(以下、北九大)の西田健氏だ。

西田氏は学校での授業や研究の他、スタートアップ2社を起業するなどの取り組みも行っており、本セッションでは2027年4月に新設予定の学部の概要や、突出したスキルを持つ高校生教育プログラムについて熱く語った。

文学部や工学部など複数の学部を有する総合大学である北九大は、全国の公立大学の中で3位の規模を誇る。

新設学部のキャンパスは小倉駅から徒歩11分、最寄りのモノレールの駅からは徒歩2分というアクセスの良さで、北九州の台所とも呼ばれる旦過市場の上に建設されるという、これまで類をみない立地といったインパクトを持つ。

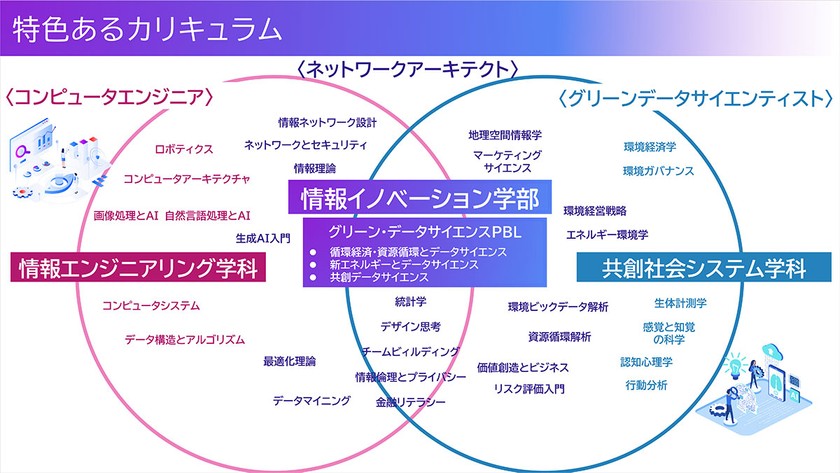

名称は、情報イノベーション学部で、理系、エンジニアリングベースの情報エンジニアリング学科と、文系、ビジネス領域ベースの共創社会システム学科が融合したような学部である。「ビジネスのことが分かるエンジニア。エンジニアリングが分かるビジネスパーソン。どちらも輩出していきます」と、西田氏は入試体制においても文理を問わない体制であることも述べた。

「ドラスティックな改革を考えている」と西田氏が語るように、カリキュラムは一般的な大学とは大きく異なる。以下スライドで示したように、入学直後の1年次からプロジェクトベースドラーニングに取り組み続けるからだ。

現状では1学年120名ほどの生徒数を想定しており、3人もしくは4人が1チームとなり、実企業の担当者が実際のプロジェクト課題や実データを持ってきて、学生と一緒になり解決策を探っていくという。

企業や学生にとっては現場の課題解決スキルを持つ、入社後即戦力となる人材の育成や発掘ができるというメリットがある。

同時に、企業奨学金のセレクションの場も兼ねるという。大学にとっても、都度カリキュラムを変更する手間が省けるというメリットがあるのだ。

続いては、突出した能力やスキルを持っているが、現在の教育制度や評価では対象となっていないために埋もれてしまい、場合によっては落ちこぼれというレッテルを貼られている高校生にスポットを当てる取り組みだ。

こちらの取り組みは、国立研究開発法人 科学技術振興(JST)の公募プロジェクトでもある。

まずは、高校生を発掘するところからスタートする。自薦他薦は問わず、「情熱が一番大事ですし、やる気を見ています」と、西田氏は評価のポイントを述べた。

対象となった高校生は情報科学の基礎力から、自分の考えや言語化できるスキルを「見える化」する表現力を身につけるべく学ぶ。学校が休みの週末などを使い大学教授などとの対話などを行う。最終的にはオリジナルテーマを見つけ、発表するまでに育てていく。

そしてこのような取り組みを、タレントマネジメントセンターという専門部署を設け5年かけ、仕組みとして定着させていく。

カリキュラムを達成した高校生には、修了証はもちろん年内入試に応募できる権利であるデジタルバッジの発行なども行い、大学へのパスも用意する。

新生学部のプロジェクトに参画する企業は50社程度を見込んでおり、4年生までを合計すると約500名の学生が、企業の実課題の解決に取り組むことになる。

「北九州市立大学ではこのように、企業革命に必要な人材を輩出することを使命に新しい仕組みづくりに取り組んでいます。興味ある企業ならびに高校生はぜひともご連絡ください」(西田氏)

西田氏はこのように熱いメッセージを聴講者に投げかけ、セッションを締めた。

【トークセッション①】

ーエンジニア目線で考える、北九州市に足りないパーツー

続いては、3つのトークセッションが行われた。1つ目は、西田氏に加え、ソフトウェアやシステム開発などを手がける、ギグワークスクロスアイティの九州拠点責任者である赤星直樹氏。DX関連のビジネスやサービスを幅広く手がける、メンバーズの北九州オフィス拠点長であり、北九州市出身でもある秋野郁実氏。

2024年の5月よりシステム開発拠点を北九州市に構え、音楽ソフト事業を手がけるヤマハミュージックエンタテインメントホールディングスのシステム技術室 室長の千葉直樹氏らが登壇した。

全員がエンジニアでありながらも大学教授や育成担当、事業責任者など。他の肩書きや業務も担うメンバーが登壇し、北九州市に足りないことなどを忖度なしで語り合った。

まずは千葉氏が北九州市のIT産業の現状について、市の資料などを参考にしながら次のように述べた。

「他の政令指定都市と比べると、北九州市は情報通信業の事業所数ならびに従業者数どちらも、構成比が低いです。さらに、こちらも他の政令指定都市と比べると、稼ぐ業種において、情報通信業の構成比が低いことが分かりました」(千葉氏)

千葉氏は続いて、他の政令指定都市の状況も紹介した。例えば神奈川県では、川崎市がアクセラレータープログラムを行い、スタートアップの誘致を推進している。会津若松市ではデジタル技術を活用しスマートシティを進めるなど、北九州市のIT産業の水準はまだまだ低いことを示した。

他の自治体の状況にも詳しい西田氏は、北九州市では大企業と中小企業のDXにおける進み具合が、他の自治体ではなだらかなのに対し、「壁が大きい」と指摘する。

またDXが進んでいる政令指定都市では、「技術を持つ大学生や個人事業主のエンジニアが、IT企業が軒を連ねるまちを歩いていて、両者の出会いがあるような環境でもある」と指摘し、次のように補足した。

「新学部の設立を機にそのような優秀なエンジニアを多く育て、北九州市もエンジニアがうろうろしているような。そして、大学やIT企業がその出会いのハブとなるような。そのようなまちにしたいと考えています」(西田氏)

続いてのテーマは採用について。まずは千葉氏が「エンジニアは人件費も高騰していますし、他社でも人材を探しているので採用が難しくなっています」と述べると、赤星氏も「学生との接点は自治体を通してありますが、会社の知名度が低いこともあり、採用は難しいのが現状です」と、どちらも採用が難しいことを語った。

すると秋野氏は、「採用ではいわゆるキラキラモデル的なイメージが大事です。実際、自身が北九州出身であることを話すと、未だに修羅の国とのイメージを持つ人が少なくありません」と、述べた。

実際に大学で就職活動に臨む大学生をみている西田氏からも、貴重な意見が聞かれた。

「現在は就活を始めるのが3年生になってからのため、そこから得たデータでは企業や社員の人となりを理解することは難しいですし、もったいないとも思っています。新学部の設立は、このような状況を変えたいという想いもありました」(西田氏)

秋野氏からも再び「家庭の事情で東京から地方に移住した人は、地方でもバリバリ仕事をしたいからと、東京の企業や仕事を選択しがちです。でも実は、地方だからこそ学校との連携など、新しい仕事に出会える。そのようなイメージを伝えると、中途採用などがうまく進むことがあります」(秋野氏)

このような経験を踏まえた上で秋野氏は、東京の仕事がトップのようなイメージを払拭するために、まさに北九大の新設学部のような取り組み、さらには、社会人3年目が海外に挑戦できるようなプログラムを市が提供するなどすれば、大学を卒業しても市に残る学生も増えるだろうし、逆に転入する人も増えるだろうと、見解を述べた。

最後に千葉氏が「これは妄想です」と前置きしながらも、北九州市がIT企業の誘致に向け、実現するためのヒントを提示した。まさしく、北九大の新設学部の取り組みも含まれた内容と言えるだろう。

そして登壇者した3社は、北九大の新設学部のプロジェクトに参画することをこの場で約束し、トークセッションを終えた。

【トークセッション②】

ー北九州市出身「じゃない人」から見た北九州市と各地域のGAPー

続いてのパネルディスカッションの登壇者は、国内で最初にサイバーセキュリティ事業を手がけるなど、各種セキュリティサービスを手がける株式会社ラックで、30年近くにわたりセキュリティ事業に従事。2019年に北九州市に拠点ができたのをきっかけに、北九州市と携わるようになった又江原恭彦氏。

もう一名は、I.I.代表の糸川郁己氏。2007年に北九州市役所内システム再編プロジェクトに携わることをきっかけに、以降、ITの力を使い地域課題解決に取り組むコミュニティCode for Kitakyushuの立ち上げなどを経験している。現在は、北九州市の産学官連携による研究開発や学術研究の推進を担う外郭団体、FAIS(公益財団法人北九州産業学術推進機構)のDX推進部マネージャーも務める。北九州市出身ではないエンジニア出身者2名から見た他地域とのギャップについて話し合った。

又江原:私は東京生まれの東京育ちなので、北九州市には何の縁もありません。仕事柄出張が多く、最初に訪れたのは2017年。100万近い人口を有し、大企業も含め産業もある。学生も多く、採用目的では進出は大成功だと思っています。

というのも、優秀な大学も大学生もたくさんいますが、東京に来るとそのような人材はゴロゴロいるため、どうしても埋もれてしまう。一方、北九州市で活躍していれば、本来の光を輝き続けることができると感じているからです。

糸川:こちらは令和3年のデータなので今ではもう少し増えているとは思いますが、ITエンジニアが少ないのは先に話題でも上がったように、確かです。東京都内にITエンジニアが約84万人いるのに対し、北九州市内には5,500名ぐらいですからね。

東京で変革を起こすことは難しいかもしれませんが、北九州市であれば実現できるかもしれない。実際、フリーランスのような立場の私がこの場に立っているなど、志さえあれば輝ける場所が、北九州市にはあると思っています。

一方で課題もあると感じていて、IT系の中小企業もありますが、大規模製造業の情報システム部門が独立したケースも多いため、、大企業の商流に属する企業が多い結果、商流以外の地域企業のデジタル化・DXが進みにくいです。

又江原:DXについては、どの地域も同じような状況だと捉えています。重要なのは、地域に進出して地場の企業のDX関連の仕事を得ようとすると、うまくいかないことを認識しておくことです。弊社では各地に拠点は設けましたが、仕事は東京本社の業務を任せています。

一方で、先述したように人材は地元の学生を採用し、本社の仕事を任せながら育成も進めていく。そうしてスキルが身についてきたら、副業的な意味合いで地場のDXを推進するような業務も任せていく。その結果、地元の企業のDXが進む。このような流れが大事だと考えています。

技術者を育成するためには活動の機会を与えることも重要ですが、そういった観点からも北九州市は、失敗しても受け入れてくれる風土があると感じています。

糸川:北九州市はゼロイチのプロジェクトをやる風潮が強いと感じています。私が北九州市とご縁を持つようになったきっかけの2007年の市役所内のプロジェクトも、プライベートクラウドを構築するなど、当時としては先進の内容でしたからね。交通機関においては市営バスがいち早くICカードを導入するなどの事例もあります。

18年ほど北九州市と関わり、いろいろと取り組みをしていますが、行政との距離の近さはかなり大きなポイントだと感じています。 私が又江原さんと知り合うきっかけにもなった、新型コロナウイルスの感染者数を集計して公開するサイト制作においても、完成したものを北九州市の公式サイトとして素早く地域に実装しましたからね。

また、地域に直接貢献するようなプロジェクトに携わると、エンジニアの自己肯定感が高まったり、見るからに表情が明るくなるなどのメリットもあると思います。Code for Kitakyushuでの取り組みは、まさにその代表格でもあります。

又江原:これまで数多くの自治体を訪れていますが、正直なところ門前払いされるのが8割ほどです。対して北九州市は快く迎え入れてくれるだけでなく、現在でも弊社のメンバー含めて、様々な会話の場をいただけるほどの熱量です。そもそも弊社の代表が北九州市出身で、熱い人物でもあります(2025年3月の体制変更により代表は変更となっています)。

糸川:地域に愛着は持っているけれど、誇りを持つことが出来ていなかったり、危機感を覚えていたりする人が多いと感じています。このような状況を自らが動いて変えていきたい。そのような志がある人がいたら、一緒に取り組んでいきたいと考えています。

又江原:北九州市に限らず、まさに先ほどの残り2割ほどの自治体になりますが、自分たちの地域の課題意識を持っている自治体は、生き残っていると感じています。そのような地域課題の解決に貢献したいと考えている人がいたら、考えるよりも先に動く。まずは現地に行くことをおすすめします。

【トークセッション③】

いけあやさんと語る!九州で働くことで見えてきた、地域ITエンジニアのリアルライフ

イベントのフィニッシュを飾る最後のセッションは、システム開発などを手がけるITコンサルティング企業である日本アイ・ビー・エム株式会社ならびに、同グループ企業の日本アイ・ビー・エム デジタル・サービス株式会社から、池澤あやか氏と川上聡一氏の2人が登壇した。

池澤氏は大分県生まれの東京育ち、現在は東京で働いているが前職のフリーランスエンジニア時代に福岡市をよく訪れており、現地のスタートアップコミュニティに入っていたという経験を持つ。

一方、川上氏は札幌市出身で大学は関西、関東での就職を経て中国に12年間赴任。2024年の8月より、これまで度々話題に挙がったBIZIA KOKURAに拠点を構える同社の九州DXセンターで働いている。

池澤:川上さんはそもそもなぜ、北九州市で働くことを選んだのですか?

川上:中国では、大連市という地方都市に赴任していました。そのため、混み合う通勤電車や不動産を筆頭に何でも物価が高い東京に戻るのは、気が進まないなと感じていました。北九州市のことは詳しくありませんでしたが、同じ地方都市でありますし、大連市とも姉妹都市を結んでいることもあり、行ってみようと。

実際、移住してから半年が経ちますが、まさに大連市と同じで海や山などの自然に近い上に大学もたくさんあり、産業も発展していて都市と自然のバランスがいいと感じています。小倉周辺には、買物スポットや安くておいしい飲み屋さんなどもたくさんあるので、飲み歩きが好きな人にとっても楽しいと思います。

オフィスと飲み屋さんの距離が近いのも特徴的で、BIZIA KOKURAから1分ほどの距離に、おいしい飲食店がたくさんあり、今では北九州市のファンになっています。福岡市と違ってインバウンドの人たちが少ないので、空いているところも魅力です。

池澤:福岡市も自然と都市部、オフィスなどの距離が近いですが、最近はインバウンドで混んでいますからね。子育てなど、他に気に入っているところも教えてください。

川上:今は単身赴任ですが、先ほど紹介されたように子育てしたいまちナンバー1でもあるので、今年は子どもを連れてこようと思っていて、きれいなビーチもたくさんあるので、一緒に行きたいと考えています。

池澤:休日はどのように過ごされているのですか?

川上:大分県の由布院や別府温泉に出かけていることが多いですね。高速道路を使うと1時間ほどの距離なので、朝出ると午前中に一度、お昼に現地のおいしい食事をいただき、午後にもう一度湯に浸かる。日帰りで十分楽しめます。

池澤:福岡市の人も、他県に遊びに行く人が多いという印象です。

川上:北九州市は九州のテッペンに位置しているので、山口県や瀬戸内海など、本州へも気軽に行けます。アウトドアや釣り好きな方にはぴったりの立地だと思います。

池澤:住みやすそうではありますが、エンジニアの仕事環境も気になります。コミュニティの状況などはどうですか?

川上:私は社会人のキャリアスタートが北関東でその後、東京でした。当時、最先端の情報を得られるようなイベントは東京での開催に限られていましたが、今はWebでも同時開催されるので、地方にいてもデメリットは感じません。

池澤:とはいっても、オフラインのリアルイベントも楽しいですよね?

川上:出会いの数でいくと東京の方が多いとは思いますが、北九州市の場合は密度が濃いと感じています。小倉周辺に色々と密接しているからだと思います。現に、BIZIA KOKURAに入っているIT企業同士が集まっての勉強会や小倉周辺のIT企業との飲み会などがあります。

池澤:私は子育て中なので現地のイベントは参加しづらく、オンラインイベントが増えてありがたいと考えています。

普段の仕事の様子についても聞かせてください。

川上:クライアントは東京の金融機関で、モバイルアプリの開発をアジャイルで行っています。クライアントはもちろん、チームのメンバーも海外も含めた各地に点在しているので、毎朝行うデイリースクラムや各種ミーティングは、ほぼオンラインで行っています。そのため、どこに住んでいるのかを意識するようなことはありません。

池澤:働き方の変化はありますか?

川上:私たちは2000年頃から、今のようなリモートワークによる開発業務を行ってきましたが、要件定義などの上流工程は日本やアメリカのメンバーがリアルな現場で設計する。その後の下流工程を、中国など他国のメンバーが担うという流れでした。

ところがコロナ禍となって以降は、オンラインでも要件定義を行うようになったため、地方で働きながらも同工程に携わることができる機会が増えました。上流工程は給料や待遇などもいいので、そのような恩恵を受けるようにも変わったと思います。

池澤:私が所属する部署のメンバーも、福岡、大阪、長野などさまざまで、どこに住むのかを選択するのは今の時代は仕事ではなく、本人の意志だと感じています、よき時代になったとも思います。

川上:先に紹介されたように、北九州市にはまだまだエンジニアが少ない状況です。大学との連携、海外人材の採用、弊社のような東京の企業が進出する。このような3本柱で増やしていきたいと考えています。

池澤:北九州市にはこれまで足を運ぶ機会がありませんでしたが、一度行ってみて、川上さんが参加しているBIZIA KOKURAビルの飲み会に参加したいと思います(笑)。

KITAKYUSHU Tech Day

https://impact-kitakyushu.jp/

おすすめイベント

関連するイベント